近年、「24時間365日、100%リアルタイム再エネ電力」を掲げる24/7CFE(24/7 Carbon Free Energy)という概念が世界的に普及しつつあり、日本でも注目され始めています。

この記事では、簡単に24/7CFEやそれに付随するHourly Matchingについてわかりやすく説明します。

24/7CFEとは

- 日本語では「24時間365日、100%リアルタイム再エネ電力」の意味。

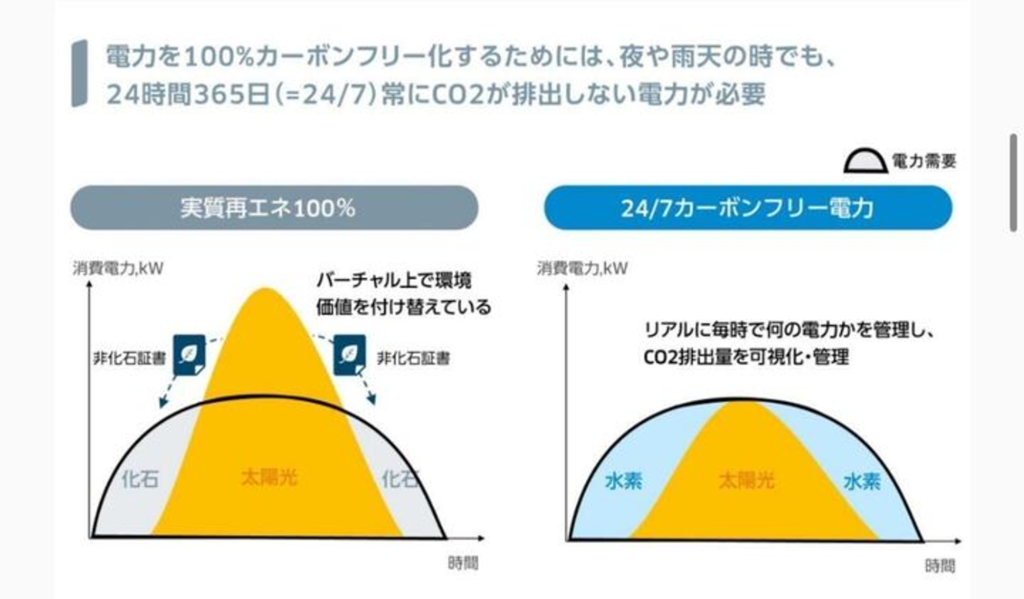

- 全ての時間帯で二酸化炭素(CO2)を排出しない電力の需給を合わせること、またはそれを目指した取り組みのこと。

- 従来の証書を使った再生可能エネルギーの調達は、電力需給のバランスが崩れる一因となり問題視されていた。

- 2018年に米Googleが提唱した概念で、2024年6月28日現在は世界全体で157の企業・団体が賛同を表明している。

- 提唱者のGoogleは2030年までに自社オフィスや世界中のデータセンターで使うエネルギーに関して24/7CFEを達成するとした。

24/7CFEの特徴

- 従来:四半期や年間で電力消費量と同量の再エネ属性証書を購入し、再エネの使用を主張する。

- 24/7CFE:実時間(リアルタイム)で実際に発電している再エネ電気と電力消費量を合わせる。Granular Certificateでの再エネ証書発行の時間軸が1時間以内という短い時間であり、精密である。

24/7CFEの歴史、沿革

2018年

米国のGoogleが24/7CFEの初期概念を提唱した。

2021年9月

国連が国際イニシアティブ「24/7 Carbon Free Energy Compact」を立ち上げた。

<<ざっくり解説:「24/7 Carbon Free Energy Compact」>>

- 全世界で157(2024年6月28日現在)の企業・団体が加盟する国際組織で、電力の脱炭素化に向けて体制や技術の構築、加盟団体へのサポートを行う。

- SDGs第7の目標「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」を達成する手段の1つと位置付け、国連が積極的に主導する。

2022年3月

英国の非営利団体「Energy Tag」は再エネ電源による発電を1時間単位で証明する「Granular Certificate」の技術標準を公開した。

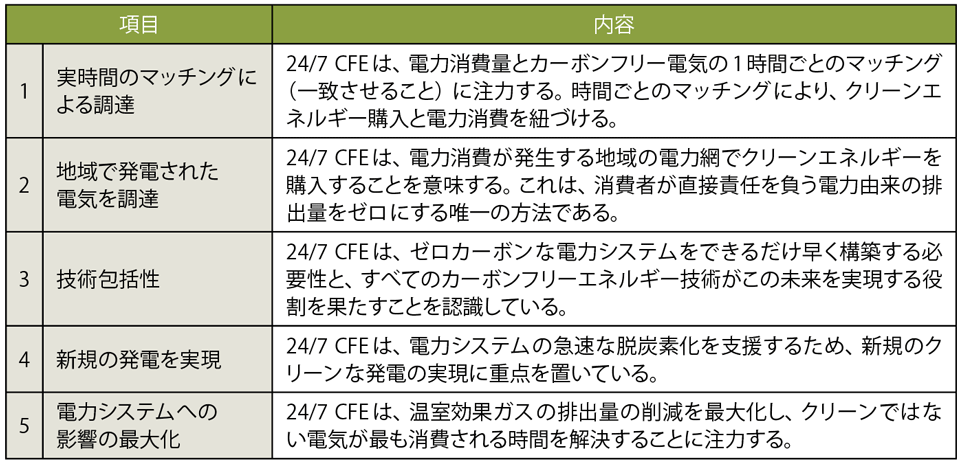

24/7CFE Compactの5つの基本方針

国連が立ち上げた国際イニシアティブ「24/7 Carbon Free Energy Compact」は、24/7CFEの原則として以下の5項目を挙げている。

世界の24/7CFE Compact加盟状況

- 米国

- 24/7CFE発祥であるGoogleやMicrosoftが牽引している。

- 欧州

- Energy Tagの拠点である英国が域内最多。

24/7CFE Compactに加盟している日本企業

電力シェアリング

- 消費(EV充電)の昼シフトと再エネ発電(蓄電池充放電)の夜シフトの成果を定量化し、需給者双方の行動変容を促す。

booost technologies

- IFRS ISSB S1及びS2やCSRDに対応した、CO2排出量からESG全般まで、非財務情報のデータ収集・可視化を可能にし、各部門がワンプラットフォームで削減・改善活動を効率的に実行する「サステナビリティERP」を提供。

- ESG情報開示ソリューション 、GHG排出量可視化ソリューションにおける売上シェアNo.1。日本の温室効果ガス総排出量の約7.5%のマネジメントを行い企業や自治体のGX・SXを支援。

三菱電機

- 30分単位で電力の環境価値を管理し、企業の脱炭素化目標達成を支援する「マルチリージョンEMS」や、小売電気事業者のカーボンフリー電力プラン提供業務を支援する「BLEnDer® CN for Supplier」を日本国内で展開。

JERA

- 太陽光等の再生可能エネルギーと水素専焼のゼロエミッション火力発電等を用いて電力を供給。

- 2024年度から東宝の撮影スタジオに電力を供給する見込み。

- 東大田中研究室と、これまで学術領域で研究・実証されてきた各種予測・最適化技術やブロックチェーンに関わる知見を活用し、日本では初の試みとなる24/7カーボンフリー電力のトラッキング・証明やP2P電力取引等を組み合わせた研究・社会実装において、相互に協力。

Hourly Matchingとは

- 電力消費がカーボンフリー電力供給と完全に一致している時間の割合。

- 時間帯毎の電力の炭素排出量を正確に把握するために算定する。

- 24/7CFE同様、Googleが提唱した概念。

- Google Environment Report 2023(Google:2023年度環境報告)では、世界の地域別にアワリーマッチング達成状況を公開している。

- これによれば、欧米が軒並み80%を超えているのに対し、日本は16%と著しく低い状況にある。