1.1 役割

文脈と定義

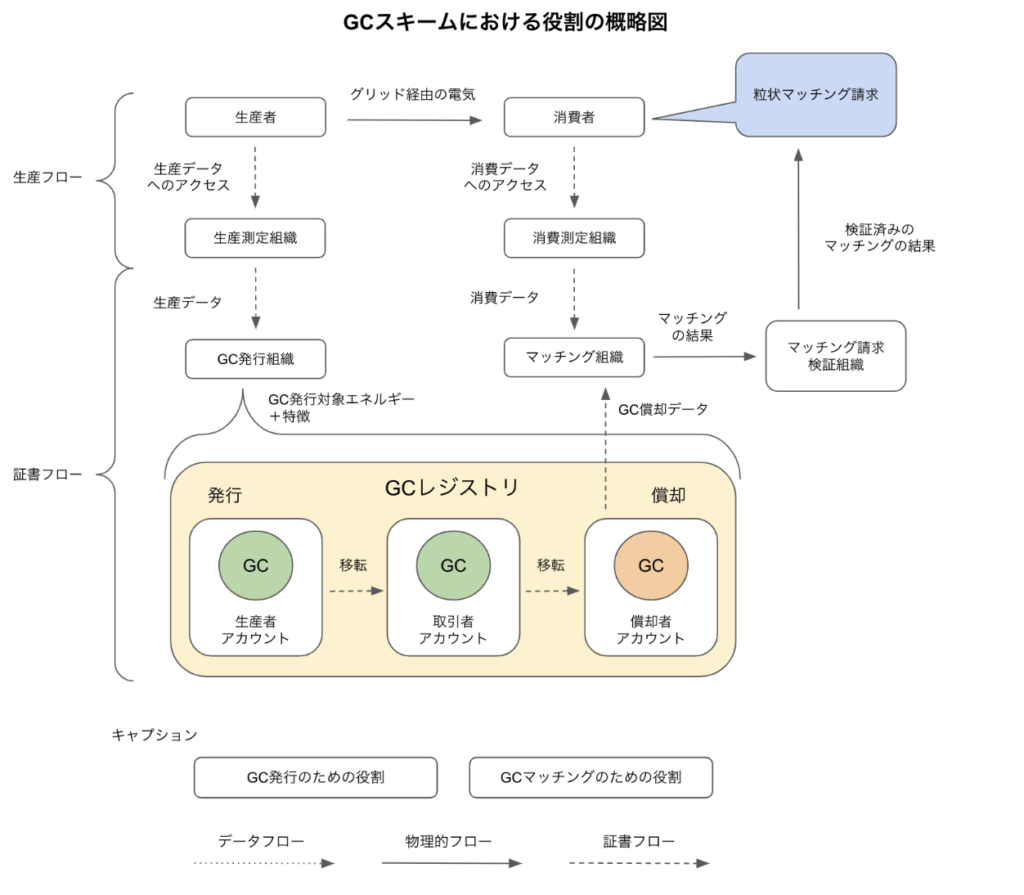

本章では、GCスキーム(Granular Certificate Scheme)を実施するために必要な参加主体の必須および任意の「役割」を定義し、それぞれの要件を列挙する。各「役割」は、GCスキームにおける責任主体を表す。それぞれの役割について、本規格の要件は、親組織とその関連会社の両方に言及している。実時間でのマッチングの主張に関連する役割は、「Annex 1:Glossary and Acronyms(用語集と略語)」の定義で説明されており、その要件は別個のGCマッチング規格(Granular Certificate Matching Standard)で詳しく説明されている。

要件

GCスキームの運営にはさまざまな役割がある。

- これらは同一の主体に帰属する場合もあれば、そうでない場合もある。それらが複数の主体に帰属する場合、様々な役割間の相互作用に注意を払わなければならず、いくつかの相互作用は本スキームの信頼を確保するために必須である。

- GCアカウント保有組織は、GC発行組織が定める規格を遵守するものとする。

- GC発行組織は、GCを管理し、その存続期間を通じてGCの所有権を登録するものとする。この責任は、委任されたGC管理組織であるEnergyTagによって承認された別の事業体に移譲することができる。

- GC発行組織は、GC登録組織からの情報に基づいてGCを発行するものとする。

- GC発行組織は、すべてのGCスキームに存在し、識別されるものとする。

- GC発行組織は、EnergyTagのGC発行組織認定プロセス(GC Issuer Accreditation Process)を通じて本規格への準拠を証明するものとする。

- GC発行組織は、その存続期間を通じて、管理するGC、およびその基となる環境属性の二重会計の回避を保証するものとする。この責任は、(委任されたGC管理組織である)EnergyTagから承認を受け、かつ表示された属性の二重所有と二重請求の防止を保証する別の事業体に移譲することができる。

- GC発行組織は、GCの発行、取引、および提供から独立しているものとする。

- GC発行組織は、自らの消費を証明するため、テスト目的のため、または公的支援メカニズムからの回収手段としての場合を除き、いかなるGCも所有せず、またその受益権を保持しないものとする。

- GC発行組織は、GCスキームの不正利用を防止するような方法で、アカウント保有組織になるための規格を設定するものとする。

- GC発行組織は、そのGCスキームの規則および規定が英語で公開されていることを保証するものとする。「構成#2」および「構成#3」については、EnergyTagが提案する書式を使用するものとし、「構成#1」についてもこの書式を使用すべきである。このように公開された文書により、本規格の要件への適合性を評価することができる。

- GC発行組織は、アカウント保有組織に対し、GCを申請するエネルギーの環境属性が、他の証書申請、またはこのエネルギーの生産および消費に関連する環境上の利益の他のいかなる請求にも割り当てられていないことを宣言するよう、契約上要求するものとする。ただしこの要件は、GCがEAC(Energy Attribute Certificate)システムを補完するものとして機能する構成では適用されない。その場合は、その構成に定められた要件を遵守することにより、二重所有とそれに伴う固有属性の請求を回避するものとする。

- GC発行組織は、EAC発行組織と同一である場合もあれば、そうでない場合もある。異なる主体である場合、GC発行組織は、参照されるEACに関する運営行為について、アカウント保有組織に対し引き続き責任を負うものとする。

- GC発行組織は、GCスキーム・プロトコルを作成し、維持するものとする。

- 規則および規定は、GCスキームが本規格にどのように準拠しているかを示すものとする。

- 規則および規定は、基となるEACスキームに関して現在実施されている品質保証の仕組みを参照し、準拠し、サポートするものとする。

- 規則および規定は、特定のユースケースが、それぞれのGCスキーム・プロトコルの対象となるGCによってどのように促進されるかを詳述することができる。

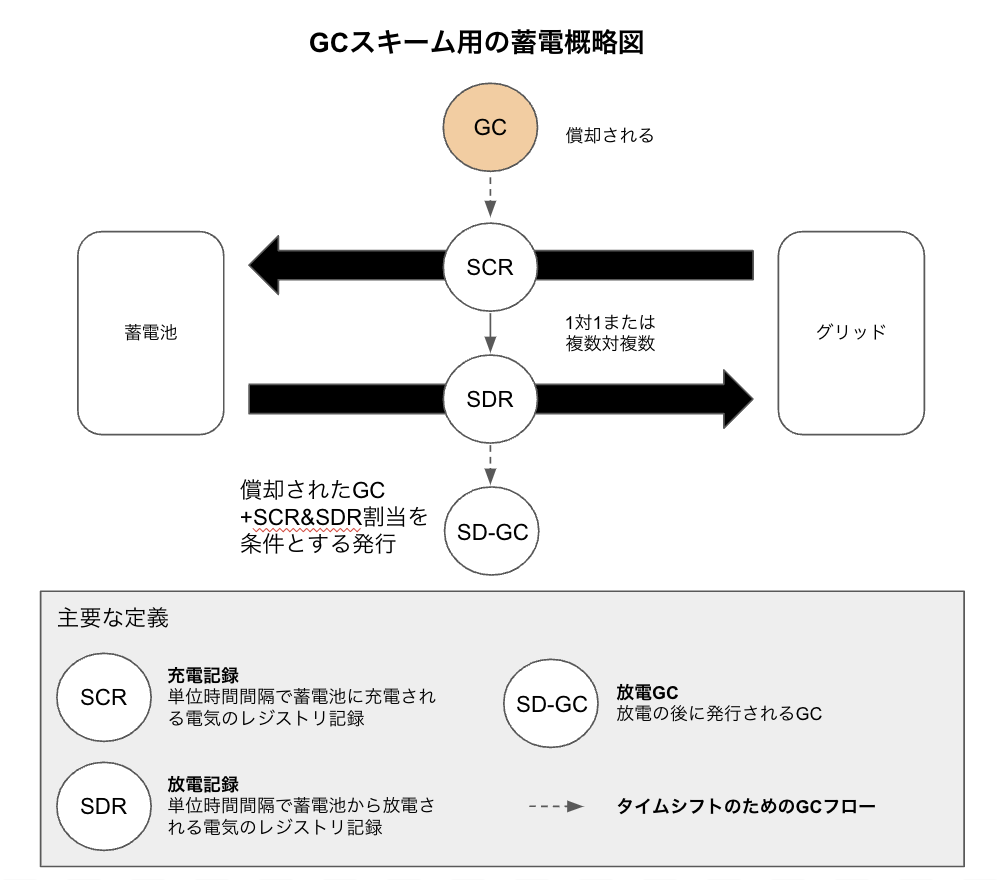

- GC発行組織は、放電GC(SD-GC:Storage Discharge GCs) を発行することができ、発行する場合、充電記録(SCR:Storage Charge Records)、放電記録(SDR:Storage Discharge Records)、および放電GCが「1.6 Energy Storage(蓄電)」の要件に従って管理されることを保証するものとする。

- GC発行組織は、当該スキームに関するGC/SCR/SDR/SD-GCの全情報の記録を保持するものとする。

- GC登録組織は、関連する証書を発行する目的で生産機器(発電機器)の登録申請を審査し、GC発行組織と異なる主体である場合には、それをGC発行組織に報告するものとする。

- GC登録組織は、GC発行組織と同一である場合もあれば、そうでない場合もある。

- GC登録組織がGC発行組織と異なる場合、およびGC発行組織がこの業務を行わない場合、GC登録組織は、発行する証書の数量を決定し、これをGC発行組織に通知する主体となる。

- GCレジストリ運営組織は、すべてのGCスキームに存在し、関連するGCスキーム・プロトコルで特定されるものとし、当該GC発行組織が責任を負う発電機器の特性を記録し、またこれが基となるEACレジストリのデータと関連する場合、当該データとの整合性を確保するものとする。

- GCレジストリ運営組織は、アカウントおよびそこに保管される証書を記録するものとする。

- GCレジストリ運営組織は、EnergyTag Standardの要件に準拠するように運営するものとする。

- 測定組織は、すべてのGCスキームにおいて存在し、特定されるものとする。

- 測定組織は、以下のように、測定データの正確性と報告について責任を持つものとする。

- 生産測定組織は、GCの対象となる電力生産について、正確な測定データをGC発行組織に報告する責任を負う。

- 消費測定組織は、償却されたGCがマッチングされる電力消費に関する正確な測定データを、マッチング組織に報告する責任を負う。

- 測定組織は、生産、取引、供給から独立しているか、または報告された測定データの正確性を確認するために、定期的に独立した監査を受けるものとする。

EnergyTag規格の適合を主張するためには、EnergyTagの認定プロセスに従って認定を受ける必要がある。EnergyTagウェブサイトの認定(Accreditation)ページを参照すること。

責任による役割の定義

役割はその責任によって定義される。本文書は、特定の「役割」に対するすべてのアクションとタスクを網羅しているわけではない。役割の下で実施されるアクションは、責任が実際に行使される方法に依存する可能性がある。

役割の組み合わせ

役割は、主要な責任を特定する方法で定義される。これにより、各「役割」を別々の主体が実行することが可能となる。明示的に禁止されていない限り,複数の役割が同じ主体によって実行されることが可能である。例えば、測定組織はGC発行組織と同じ主体である場合もあるが、異なる主体である場合もある。

1.2 スキーム構成

文脈と定義

本章は、現行のEACスキームとの円滑な相互作用を確保し、二重会計を回避しつつ、市場参加者が自主的にGCを取得し、消費者の選択を可能にするための枠組みを提供する。この枠組みは、以下の主要な考慮事項に基づいている。

EnergyTagは、GCスキームとEACスキーム間の関係について3つの異なる構成を提案する。

- 構成#1 – EACスキームから進化したGCスキーム:GCスキームは、現在運用されているEAC発行組織がGC発行組織に進化するように、現行のEACスキームを進化させたものである。

- 構成#2 – GCスキームはEACスキームを補完する:GCスキームは、現行のEACスキームの拡張であり、検証され承認された第三者組織によって管理される。GCスキームに関連する業務と責任は、現行のEACスキームおよびEAC発行組織の規則と監督に従って、第三者組織によって実行される。

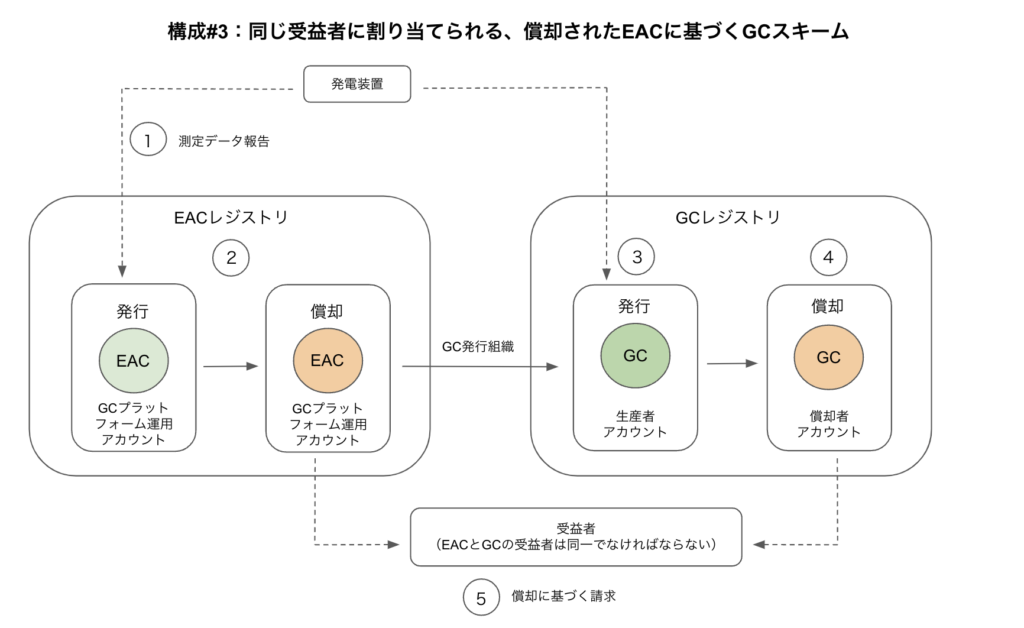

- 構成#3 – GCスキームは償却されたEACに基づく:このGCスキームは、同じ生産物(電力生産)に対してEAC発行組織がGCとの調整を監督しない場合のGC発行を可能にする。その代わりに、GC発行組織がそのような調整を自ら行う。これは、同じ表象エネルギーの関連EACの受益者と同じであるGC受益者に対して、GCの発行と同時にGCを償却することを含む。

あらゆるエネルギー証書スキームにおいて理論上起こりうるすべての二重会計リスクが考慮されなければならない。これには以下の点が含まれる。

- 二重発行– 単位MWhあたりの適格な電力生産量に対して、同じ目的または請求のために複数の証書が発行されることを意味する。

- 移転時の重複– 電子的処理における技術的なエラーの結果または不正行為により、移転時に証書が受信側と送信側の両方のアカウントに存在する可能性がある。

- 二重登録– ITシステムセキュリティ及びIT運用リスクとの関係で、同じ証書が誤って複数回登録される可能性がある。

- 二重償却– 同じ証書が複数回にわたって償却されることを意味する。

- 二重使用– 償却された証書が複数の請求に使用される(すなわち請求された電力量が電力生産量を上回る)ことを意味する。

- 二重開示(二重請求)– 証書が発行された電力量の属性が、その証書の償却以外の方法によっても請求されることを意味する。

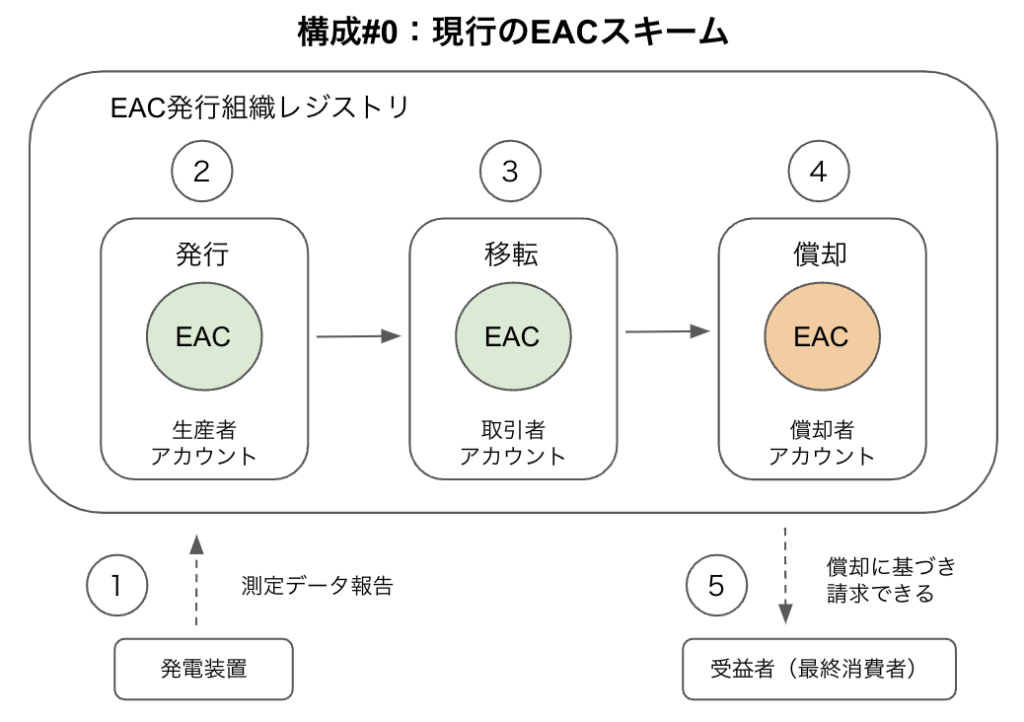

GCスキームの構成は、そのライフサイクル全体、参加主体の役割、基となるEACスキームと(またはEACスキーム内で)二重会計を防止するためにどのように相互作用しなければならないかに影響を与える。本章の残りの部分では、まず現行のEACスキーム(構成#0)の主要な構成要素の概要を説明し、次にGCスキーム実施のための3つの代替案(すなわち、構成#1、構成#2、および構成#3)を定義し、それぞれの要件を示す。

GCスキームの構成で提案されている変更を理解するためには、まず現行のEACスキームがどのように機能しているかを理解することが重要である。

- 発電測定: 発電装置は、あるエネルギーキャリアから別のエネルギーキャリアに物理的エネルギーを変換する。測定組織は、対象となるエネルギーの各単位(すなわち測定データ)を測定し、EAC発行組織に報告する。

- EAC発行: 測定データに基づいて、EAC発行組織はアカウント保有組織のアカウントにEACを発行する。EACが発行されるアカウントの保有組織は、エネルギー生産者(発電者)またはその指定代理人であっても構わない。EAC発行組織は、該当する種類のEACについて、ドメイン内で唯一の発行組織である。

- EAC移転:元のアカウント保有組織は、EAC発行組織が管理するレジストリ内の別のアカウント保有組織のアカウントにEACを移転することができる。EACは、その有効期間中、失効または償却されるまで複数回移転することができる。

- EAC償却: ある時点で、EACは、EACの償却を決定するアカウント保有組織のアカウントに存在する。アカウント保有組織は、自己のために、または他の受益者のためにEACを償却することができる。

- 請求:受益者(最終消費者)は、償却されたEAC(通常、受益者に代わって生産者/供給者によって償却される)に基づき、特定の属性を持つ自らのエネルギー消費(例えば1MWhの風力エネルギー消費)を主張することができる。

上記の「構成#0」の基本に基づき、「1.2 Scheme Configurations(スキーム構成)」の残りの部分では、3つのGCシステム構成について説明する。これらの構成を検討する際、GCは概念的に時間的粒度を持つEACであり、EACとGCは他のほとんどの点で等価であることに留意することが有用である。

GCスキームの構成

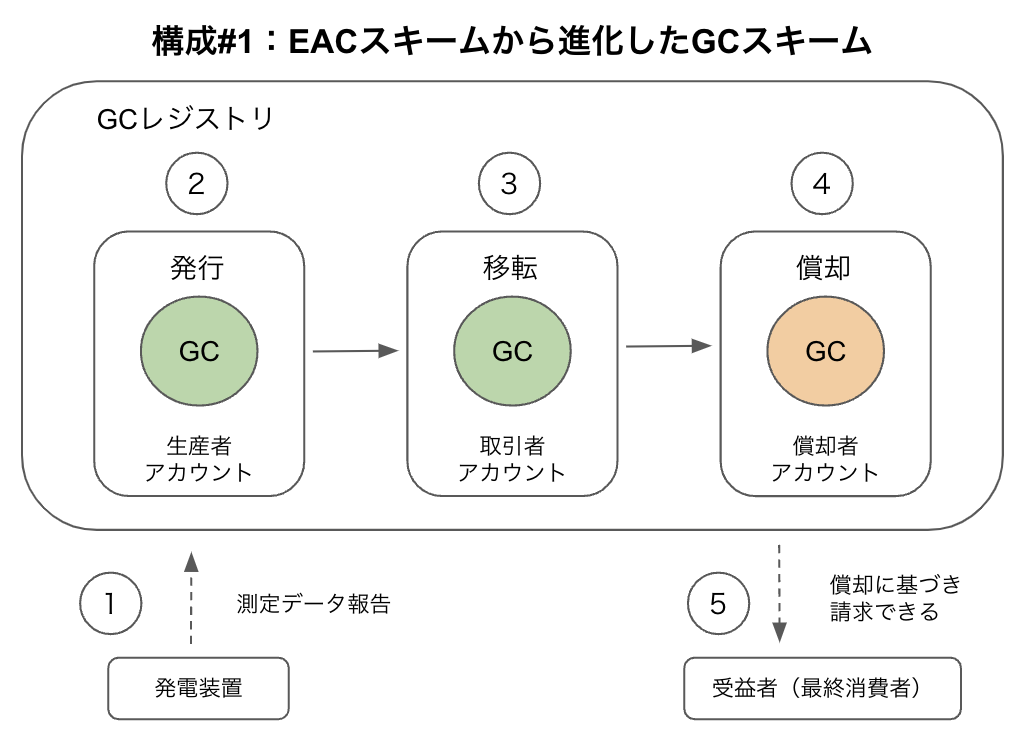

「構成#1」では、GCスキームは現行のEACスキームの進化版である。GCの発行組織は、EAC発行組織である。GCは、以下の5つの主要なステップに従って、標準的なEACの代わりに発行される:

- 発電測定: 発電装置は物理的エネルギーを生成する。測定組織は、対象となるエネルギーの各単位を測定し、発行組織に報告する。

- GC発行: この測定データに基づいて、GC発行組織はアカウント保有組織のアカウントにGCを発行する。アカウント保有組織は、エネルギー生産者(発電者)またはその指定代理人であっても構わない。GC発行組織は、該当する種類のGCについて、ドメイン内で唯一の発行組織である。

- GC移転: 元のアカウント保有組織は、GC発行組織が管理するレジストリ内の別のアカウント保有組織のアカウントにGCを移転することができる。GCは、失効または償却されていない限り、有効期間中に複数回移転することができる。

- GC償却: ある時点で、GCは償却を決定するアカウント保有組織のアカウントに存在する。アカウント保有組織は、自己のために、または他の受益者のためにGCを償却することができる。

- 請求:受益者(最終消費者)は、償却されたGC(通常、代理でアカウント保有組織によって償却される)に基づいて自らが消費したエネルギーの属性を主張することができる。

- 関連するEACスキームと同じ二重会計緩和措置がGCに適用される場合は、それに従わなければならない。

- 発行規則:

- GC発行組織は、1時間以内に生産されたエネルギーの属性に関連する証書である、適格なエネルギーに対してGCを発行するものとする。

- GC発行組織は、その情報システムがGCの発行から償却までのライフサイクルを管理することを保証するものとする。この責任は、委任されたGC管理者である EnergyTagの承認を得て、別の事業体に移譲することができる。

- 対象となるエネルギー量(発電量)ごとに、発行されるGCは1つまでとする。

- 発電装置の保有組織は、オプトインしてGCの発行を要求することができる。

- 1ドメイン内の証書発行組織の数について政府による制限がない場合、同量の発電量に対して複数のスキームで証書が発行されないことを保証する責任を登録組織に負わせるための規定が設けられるものとする。

- GC発行は、GCに記載される属性が他に主張または販売されていない発電に対してのみ行われるものとする。

- GC発行組織は、EACを発行してその後にそれをGCに変換するか、または直接GCを発行することができる。

- 前者の場合、EACはエネルギー消費に割り当てられることなく償却される。そのEACはそれ以上取引不可能であり、消費者に向けてエネルギーの出所を開示するためにも使用されない。

- GCの発行が複雑化していることから、EACのプロセスまたは証書発行組織のプロセスをアップグレードする必要があるかもしれない。

- GCが発行されるアカウントのアカウント保有組織は、生産者またはその指定代理人であっても構わない。

- GCは、失効または償却されていない限り、有効期間中に複数回移転することができる。

- アカウント保有組織は、自己のために、または他の受益者のためにGCを償却することができる。

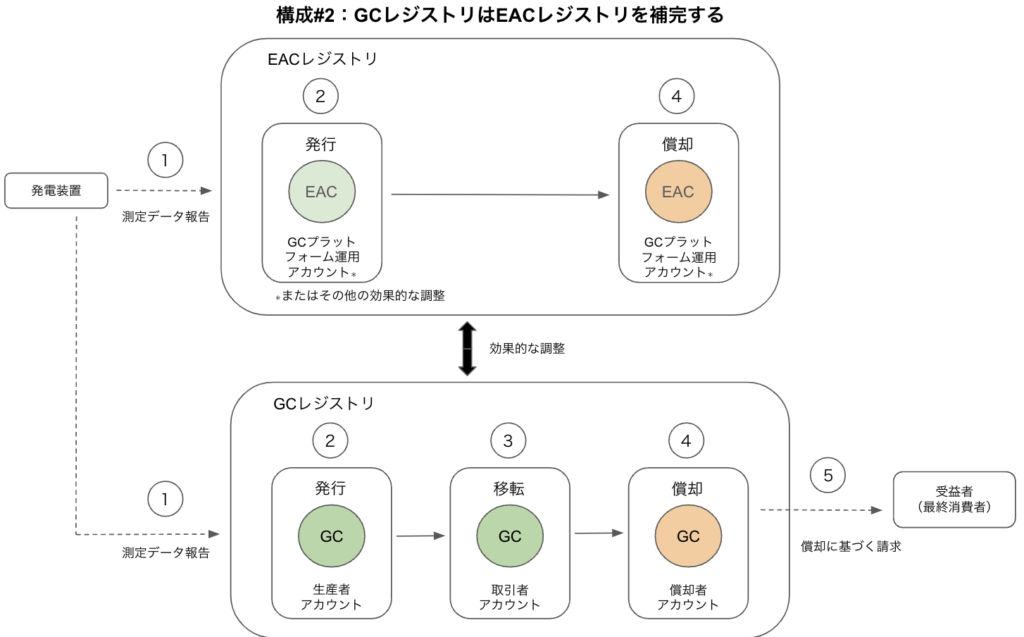

「構成#2」では、GCは、(とりわけ)GCレジストリサービスを提供する情報システムである GCプラットフォーム上で発行される。二重会計の回避は、GCの発行時に参照される一元化された基となるEACレジストリを維持することによって確保される。GCは、基となるEACにリンクされなければならない別個の商品である。GCプラットフォームは、第三者またはEAC発行組織自身が運営することができる。この構成では、GCプラットフォーム運営組織がGCレジストリを運営し、GC発行組織となる。

本構成では、GCスキームは基となるEACスキームを補完する。GCは、以下の5つの主要なステップに従って発行される:

- 発電測定:発電装置が物理的エネルギーを生成する。測定組織は、対象となるエネルギーの各単位を測定し、EAC発行組織とGC発行組織に報告する。

- GC発行:

- EAC: この測定データに基づいて、EAC発行組織はアカウント保有組織のアカウントにEACを発行する。このアカウント保有組織は、生産者(発電者)またはその指定代理人であっても構わない。EAC発行組織は、EACの所有権を登録し、EACの一意性を保証する責任を負う。GC発行組織は、可能であればEACレジストリのアカウント保有組織であるべきである。

- GC: GC発行組織は、EAC発行組織が対応するEACを発行したのと同じ発電機器に関連する測定データに基づいて、GCを発行する。EACは、EACレジストリ内のGC発行組織のアカウントに存在することができる。GC発行組織は、これらのEACの一時的属性をGCの形で市場関係者に割り当てる。

- GC移転: 元のアカウント保有組織は、GCレジストリ内の別のアカウント保有組織のアカウントにGCを移転することができる。GCは、失効または償却されておらず、所有権の移転がその基となるEACスキームと調整されていることを条件として、有効期間中に複数回移転することができる。

- 償却:

- EAC: 対応するエネルギー消費に対してGCの一時的な価値を償却/検証するGCレジストリ内の市場関係者の要求に従って、GC発行組織はEACを償却する。GC発行組織は、各償却の受益者となることができる。同じ属性が二重に使用されることがないよう、厳格な規格を満たさなければならない。これは、結局はEAC所有組織(理想的にはGC発行組織)の責任である。

- GC:GCレジストリ上の適切なアカウント保有組織がGCを償却し、これに基づいて、受益者は自らが消費したエネルギーの属性を主張することができる。

- 請求:受益者は、償却されたGC(通常は、代理でアカウント保有組織によって償却される)に基づき、自らが消費したエネルギーの属性を主張することができる。この主張の最終的な受益者は、関連する契約上の取り決めを通じて、このステップで開示される。

- この構成においてGCの管理に責任を負うGC発行組織は、EAC発行組織または第三者組織であっても構わない。GC発行組織またはその代理人は、GCレジストリを運営する。

- GCレジストリは、EAC内のアカウントからEACの詳細なビューを提供し、関連する場合には、それらをGCとして分類できるようにするために必要な時間的情報を追加するものとする。

- GC発行組織は、基となるEACスキームにおけるEAC発行組織によって任命されるか、その他の方法で承認されるものとする。

- これには、効果的な調整を保証し二重会計を防止するために、EAC発行組織が要求する公的な規則および契約上の取り決めを遵守することが含まれるものとする。

- このようなプロトコルや合意には、EAC発行組織とGC発行組織が含まれるものとする。またこれらには、生産者、市場関係者、およびGCとその基となるEACが償却された際の属性の受益者など、その他の関係者が含まれる場合がある。

- GC発行組織は、基となるEACスキームとの効果的な連携を保証することにより、二重会計を回避するものとする。

- 同一の属性の二重会計は、常に回避されなければならない。

- GC発行組織は、EACレジストリにアカウントを保有するものとする。

- GC発行組織がEACレジストリにアカウントを保有する場合:

- GC発行組織は、同じ発電期間に同じ発電機器によって生産されたエネルギーに関連するすべての請求をサポートするために、基となるEACの適切な償却を保証するものとする。

- 関連するGCの所有組織に代わりEACを所有する場合を除いて、GC発行組織はEACの所有もEACの受益権の保有もしてはならない。

- GCスキームとEACスキームが連携する場合、EACレジストリとGCレジストリを接続するソフトウェアソリューションは、 EACまたはGCの所有権またはライフサイクルの変更が生じた場合、両レジストリにおいてそれが自動的かつ瞬時に履行されることを保証するものとする。

- GC発行組織は、GC発行に使用される測定データが、基となるEACの発行に使用される測定データと同じ発電機器および発電期間に紐づけられることを保証するものとする。

- GC発行組織は、発行されたGCが示す発電量が、基となるEACが示す発電量を超えないことを保証するものとする。

- GC発行組織は、参照されたEACに関する自らの行為について、アカウント保有組織に対して責任を負うものとする。GC発行組織は、GCレジストリ内の関連する行為者に対して責任を負い、関連する場合には責任を割り当てるものとする。

- 償却されたEACまたはGCに基づく主張は、同量のエネルギーの属性を二重に開示してはならない。包括的な開示メカニズムは、これを考慮すべきである:

- これを促進するため、GC発行組織はEAC発行組織との合意において、EACを用いて環境主張または受益権の割当が行われないこと、またEAC消費検証組織が存在する場合は、GCの受益者がEAC消費検証組織によって承認されることを保証するものとする。

- EAC消費検証組織が存在する場合、EAC消費検証組織は、消費者に向けたエネルギーの供給源の開示の監督に責任を負い、GC発行のためのきめ細かな情報の有無にかかわらず償却されたEACを監視する。GC発行組織および EAC発行組織は、EAC消費検証組織との連携により、GCレジストリにリンクされている償却されたEACが、GCの償却の対象でもある属性に関する全体的な統計および主張において、属性と重複しないことを保証するものとする。これには、GCレジストリ上のGCによって裏付けされたEACを、償却された従来のEACの数値から差し引く仕組みが必要になる場合がある。

- EACは、輸出取引または保留取引の機能を使用して、GCレジストリ内のGCに変換することができる。「構成#2」のこの実装オプションでは、それぞれのEACはもはや輸出レジストリまたは保留レジストリに存在せず、その属性を表すデータは別のレジストリに移転される。このように、構成#2は、EAC発行組織とGC発行組織が確実に合意することを条件として、他のレジストリからインポートされたEACをGCに変換することによって実行することができる:

- EAC発行組織とGC発行組織の両方は、それぞれのEACとGCによって表される発電量の測定データにアクセスするために、測定組織の協力を得る。これにより、各レジストリに正しい発電データが記録されていることを検証することができる。

- EACおよびGCのデータは、独立した測定組織から報告されるものであり、登録組織/生産者から自己報告されるものではない。

- EACおよびGCの発行組織は、同一の発電に関するEACおよびGCが、消費者に表示された属性を開示する際に整合することを保証するために協力するものとする。

- 発電に関する測定データの不一致を同期させるためのプロセスが実施される。

- EACの額面がGCの額面を上回る場合、EACシステムは、EACの額面よりも低い発電量の残りの発電を、次の発電期間に繰り越す必要がある可能性がある。このような場合、GCスキーム・プロトコルは、発行されたGCの量に関する調整プロセスを詳述するものとする。したがって:

- GCスキーム・プロトコルは、発行されるGCの数量が、基となるEACの表象属性の二重会計をどのように回避するかを記述するものとする。

- それは、以下の点を記述するプロセスを含む可能性がある:

- 対応する月の対応するEACを超える数のGCが発行されない方法

- 報告された時間あたりの発電量をカバーするのに十分なEACがない時間について、GCの発行がどのように保留されるか。

- GCスキーム・プロトコルは、EAC発行組織がこの慣行をどのように承認するかを明確にするものとする。

- 償却された EACに基づいて行うことができる請求、およびGCの寿命、取引可能性、有効期限に関して、EAC発行組織とGC発行組織の間で明確な規則が定められるものとする。

- アカウント保有組織は、生産者またはその指定代理人であっても構わない。

- GCは、失効または償却されていない限り、その有効期間中に複数回移転することができる。

- アカウント保有組織は、自己のために、または他の受益者のためにGCを償却することができる。

構成#1も構成#2も、各ドメインのEAC発行組織によってサポートされていない場合、生産属性と消費の1時間(以内)毎の照合は、第3の構成を通じて調和された方法で行われる。

- 発電測定: 発電機器は物理的エネルギーを生成する。測定組織は、対象となるエネルギーの各単位を測定し、EAC発行組織および GC発行組織に報告する。

- EAC発行および償却: この測定データに基づいて、EAC発行組織はアカウント保有組織のアカウントにEACを発行する。このアカウント保有組織は、生産者またはその指定代理人であっても構わない。EAC発行組織は、EACの所有権を登録し、EACの一意性を保証する責任を負う。最終的に、このEACはGC発行とは完全に独立したプロセスで特定の受益者の名義で償却される。

- GC発行:Config-3 GC(構成#3-GC)発行者は、償却されたEACを入力として受け取り、可能であれば同じ測定機器から測定された、表象されたエネルギーの1時間(以内)毎の生産データと接続し、移転不可能なGCを発行する。これは、償却されたEACによって表象される総エネルギー量が、1時間(以内)毎の測定された生産量と等しいこと、およびGCの受益者が償却されたEACの受益者と同じであることを条件とする。発行されたGCは、対応するEACに関連する固有のIDを持たなければならない。

- GC償却: 償却は、GC発行と同時に、EAC償却明細書に記載された主体と同じ受益者のために行われる。

- 請求: 受益者は、償却されたGCに基づいて消費したエネルギーの属性について請求(例:時間的マッチングの主張)を行うことができる。請求の最終的な受益者は、関連する契約上の取り決めを通じて、このステップで開示される。

Config-3 GC:Config-3 GCは、以下の場合にのみ発行されるものとする。

- Config-3 GCは、EACの受益者を明確に特定するEAC償却明細書に裏付けられたエネルギー生産を表す場合にのみ発行されるものとする。

- Config-3 GCは、発行と同時に、EAC償却明細書に記載された主体と同じ受益者のために、直ちに償却されるものとする。

- Config-3 GCは、対応するEACに関連する固有のIDを持つものとする。

- Config-3 GCは、他のアカウント保有者への移転を防止し、それがConfig-3 GCであり他の受益者に移転できないことを示すフラグを付けるものとする。

Config-3 GCの発行組織:

- Config-3 GCの発行組織は、EACアカウント保有組織との間で、1つのEACに1つのGC発行組織のみが存在し、GCが発行されているEACを使用して、GCの受益者以外の主体のために、開示、環境に関する請求、または受益権の割当が行われないことを明記した契約が締結されていることを保証するものとする。

- Config-3 GCの発行組織は、償却されたGCの最終消費者(受益者)、消費期間、および消費地が、償却された原EACと同じであること、および償却されたGCの1時間(以内)毎の消費期間が、償却された原EACの消費期間内にあることを保証するものとする。

- Config-3 GCの発行組織は、発行されたGCの数が、対応する償却されたEACによって表されるエネルギー量より多くならないことを保証するものとする。

- Config-3 GCの発行組織は、そのGCスキーム・プロトコルの中で、EACとGCの間の額面の不一致がどのように扱われるかを詳述しなければならない: EACの額面がGCの額面を上回る場合、EACシステムは、EACの額面よりも低い発電量の残りの発電を、次の発電期間に繰り越す必要がある場合がある。このような場合、GCスキーム・プロトコルは、発行されたGCの量に関する調整プロセスを詳述しなければならない。したがって

- GCスキーム・プロトコルは、発行されるGCの数量が、基となるEACの表象属性の二重会計をどのように回避するかを記述しなければならない。

- それは、以下の点を記述するプロセスを含む可能性がある:

- 対応する月の対応するEACを超える分のGCの発行がどのように実施されないか。

- 報告された時間ごとの生産量をカバーするのに十分なEACがない時間帯について、GC発行がどのように保留されるか。

Config-3 GCの発行元となる測定データ:

- Config-3 GCの発行元は、償却されたEAC上で言及された発電機器の適格な発電量の測定データとする。

- Config-3 GCの発行元となる測定データは、償却されたEACで表されるエネルギーの生産期間に関連するものとする。

評価と推奨

以上3つすべての構成は、信頼できるGCスキームの要件を満たすことが可能であり、どの構成を採用すべきかの検討を容易にするために、いくつかの利点と欠点が上記に概説されている。

各構成の優先順位に関する要件

- GCのスキームの構成は、調和を促進し、二重会計をより容易に回避するために可能な限り構成#1に従うべきである。しかしGCスキームは、GCが粒状システムへの移行中に革新を促進するために、構成#2または構成#3に従っても構わない。移行措置として、EAC発行組織がGCを促進しない場合、GC発行組織は、基となるEACメカニズムと整合性がとれた信頼性のある粒状マッチングの主張を消費者が行うことを可能にする構成#3に従うこともできる。

- GC発行組織は、政府の委任に基づき構成#1を提供するEAC発行組織と契約している生産者(発電者)に対し、構成#2または構成#3に基づくGCを提供してはならない。

1.3 GC属性

文脈と定義

現行のEACは、EACスキーム/発行組織に依存する属性定義とともに、様々な属性(発電源、発電装置、エネルギー投入量など)を記録している。GCは、対応するEACスキームの現行の属性を反映する一方で、より高い時間分解能を確保するために属性を追加することが重要である。

要件

- GCは、発行から償却まで不変でなければならない。

- すなわち、GC が一度発行されると、それに記録されたデータは決して削除または変更されない。このデータは、償却の時点までそのまま残る。

- GCは、複製または二重会計されてはならない。

- GCは、同一ドメイン内の基となるあらゆるEACに見られる属性を同様に記述するものとする。

- GCには、エネルギーキャリアを明記するものとする(本規格の本バージョンでは、エネルギーキャリアは常に電気である)。

- GCは、発行時に受領し、証書の全有効期間(すなわち、電力消費、貯蔵または変換に関連して償却されるまで、または証書の有効期限が切れるまで)にわたって維持される、一意の識別番号を有するものとする。

- GCには、発電装置が運用を開始した日付を明記するものとする。

- GCには、発電/放電間隔を、最大1時間で協定世界時(UTC)で明記するものとする:

- 開始タイムスタンプ (UTC 「YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ 」例:「2023-10-03T00:00:00Z」)

- 終了タイムスタンプ (UTC 「YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ」 例:「2023-10-03T00:14:95Z」)

- GCは、GC発行日スタンプ(UTC 「YYYYMM-DD」)を明記するものとする。

- GCには、生産された電力源を明記するものとする。

- GCには、発電するために使用された技術を明記するものとする。

- GCには、発電装置の名称を明記するものとする。

- GCには、発電装置の固有IDを明記するものとする(利用可能な場合)。

- GCには、発電装置の容量を明記するものとする。

- GCには、発行国/地域を明記するものとする。

- GCには、GCが発行されたエネルギーを放出した発電/蓄電システムの地理的位置(郵便番号、通り、都市、国、および/またはGPS座標を含む)を示すものとする。

- GCには、複数(kWh、MWhなど)単位ではなく、Whを基本単位として使用するものとする。

- GCには、表象されるエネルギー生産量(すなわち証書の額面)を記録するものとする。

- GCでは、Wh単位の小数点以下を切り捨てるものとする。

- GCには、GC発行組織の身元を明記するものとする。

- GCには、蓄電システム(蓄電タグ)からの放電後に発行されたか否かを明記するものとし、発行された場合は、1.6.5章内の「SD-GC発行および属性」に記載された属性を含むものとする。

- GCは、それが電気の発電源を消費者に通知する(すなわち情報開示)ために使用できるか否かを明記するものとする。

- GCは、エネルギーキャリア変換後に発行されたか否か(変換タグ)を明記するものとする。

- GCは、それがどの構成で発行されたか(すなわち構成#1、構成#2、構成#3のいずれであるか)を明記するものとする。

- 発電装置の入札ゾーンおよび/またはバランシング組織および/または価格ノードを参照する(利用可能な場合)

- 電気が注入される送電網(または他の輸送手段)の識別への参照を含む(送電網に接続され、利用可能な場合)

- 証書の法的立ち位置(関連する場合、責任当局を含む)

- 支援を受けているかどうか、支援を受けている場合は、投資、生産、またはその両方かどうか

- 本証書が対象とする品質スキームへの言及

- 物理的エネルギーの普及レベル

- 蓄電システムから充放電されたエネルギーに対応する関連するGC/SCR/SDRへの言及

- 生産排出係数(kgCO2eq/MWh)が入手可能な場合は、その算出方法への言及

- GCスキームおよび/または基となるEACスキームの機能に関連する追加属性

GCは、一定のエネルギー量に対応する。しかしEnergyTagは、この重要な側面を規格化するかどうか、またどのように規格化するかを決定する前に、実践的な経験と監査から利益を得るために、まだGCサイズを規格化していない。規格化を検討する際には、以下の原則が考慮される:

- 不変性:一度発行された証書は変更されない。

- バッチ分割可能性:アカウント間のGCの移転時、または償却時に、発電装置によって1時間に生産された電気の一部のみが、所定の消費者によって使用される可能性がある。したがって、GCのバッチを分割することが可能でなければならない。

- データ量:上記の原則が、最もデータ効率的かつエネルギー効率的な方法で満たされることを保証することが重要である。したがって、GCは、バッチ内の開始証書番号と終了証書番号を特定したバッチで保存することが望ましい場合がある。

まとめると、可変容量GCは、保存されるデータ量という点では効率的であるが、あるドメインから別のドメインへ、エネルギーの基本単位ごとに一意のIDを維持することが困難であるため、不変性と分割可能性に問題がある可能性がある。固定サイズの証書をバッチで管理することで、データ量とエネルギー消費を制限しながら、この問題を克服することができる。EnergyTagは、本規格の将来のバージョンにおいて、本規格のこの側面を改良する予定である。

1.4 タイムゾーン

文脈と定義

システムやドメイン間でGCのタイムゾーンを調整することで、タイムゾーンをまたいだGCの移転や、サマータイムが同期していない場合の処理に関する多くの複雑な問題を回避することができる。

要件

- GCは、時間を表現するためにUTC(協定世界時)を使用しなければならない(例えば、発電インターバルの開始と終了のタイムスタンプ)。

1.5 発電量測定と登録データ

文脈と定義

一般的に、GCのための生産者および発電計量データ要件は、現行のEACメカニズムと同じである。主な追加の具体的要件は、データが少なくとも1時間ごとの時間分解能で提供されることである。

要件

- 発電装置、計量および発行された証書からの登録データの正確性についてGCスキームにおいて説明責任を負う主体は、GCスキーム・プロトコル内の公開文書において指名されるものとする。

- 当該主体がGC発行組織でない場合、GC発行組織は、確実な登録と報告を保証する仕組みが整備されていることを確認するものとする。それができない場合は、関連する発電機器データおよびエネルギー入出力の測定値の確実な登録と報告を保証するために、別の関連主体のコミットメントを確保するものとする。

- 発電装置がすでにEACレジストリに登録されている場合、またはEACとGCを同時に登録する場合(「1.2 Scheme Configurations(スキーム構成)」内のシステム構成#2を参照)、一貫性を確保するため、発電者の同意を得て、EACレジストリのアカウントからすべての発電装置登録データをGC発行組織に提供するものとする。

- 現行のEACレジストリから派生していない、またはEACレジストリのデータが以下のデータを省略しているGC申請については、発電機器を登録しようとする申請者は、以下の情報をGC発行組織に提供し、常に最新の状態に保つものとする:

- 申請者の連絡先

- ドメインに固有の発電装置ID

- 発電装置の名称

- 生産エネルギー単位のGCが発行される登録アカウント、またはそのようなアカウントの開設要求

- 発電/蓄電システムの地理的位置(郵便番号、通り、都市、国、および/またはGPS座標を含む)。利用可能な場合は、GPS座標を明記するものとする。

- 電気が注入される送電網(または他の輸送手段)の識別への参照(送電網に接続され、利用可能な場合)

- 発電装置に関連する発電補助装置の詳細

- 発電装置の出力エネルギーキャリアに変換されるすべてのエネルギー源

- 発電装置が使用する技術タイプ

- 発電装置の容量

- 発電装置が稼働を開始した日付

- 発電装置によって生産されたエネルギーを収集・決定し、これをGCおよび/またはEAC発行組織に提供する責任を負う測定組織の身元

- 生産デバイスに関連して支払われた、または支払われるべき公的支援の詳細

- 発電装置の出入口測定点の位置、および発電デバイスに接続された発電補助装置の詳細を含む、発電装置の図

- この発電装置が認定されているラベルスキームの身元

- 総発電量測定か純発電量測定かの表示を含むメータID

- メーター種別(ユーティリティ、サブメーター)

- 計器シリアル番号

- ユーティリティ消費量メータの背後にある発電システムの場合、関連するユーティリティ消費量メータID及びその他のビハインドザメータ発電又は蓄電ID。各関連消費、発電、または蓄電IDのデータ、または蓄電ID のデータは、別個のGCマッチング規格(Granular Certificate Matching Standard)の「1.3 Consumption Metering and Registration Data for Matching(マッチングのための消費メータリングおよび登録データ)」のデータ要件に従って報告されなければならない。

- 現行のEACレジストリに由来しないGCの申請、またはEACレジストリのデータが以下のデータを省略している場合、発電装置を登録しようとする申請者は、GCおよび/またはEAC発行組織に対し、その申請に関連して提供された情報を検証できるような発電装置に関する記録とともに、その発電装置へのアクセスを許可しなければならない。

登録されたエネルギー生産者または適格な報告主体は、測定報告期間ごとに以下のデータをGC発行組織に提出するものとする:

- ドメインに固有の発電装置ID

- メータID

- インターバル開始タイムスタンプ (UTC「YYYYMM-DDThh:mm:ssZ」間隔の開始、例:「2023-10-03T00:00:00Z」)

- インターバル終了タイムスタンプ (UTC 「YYYYMM-DDThh:mm:ssZ 」間隔の終了、例:「2023-10-03T00:14:95Z」)

- 発電量(Wh)

- 総発電量/純発電量インジケーター

GC/蓄電記録が発行/保管される蓄電システムについては、その装置は発電装置と消費地点の両方とみなされ、上記で規定された発電装置と同じ方法で登録されるべきである。登録された蓄電システムまたは適切な報告主体は、測定報告期間ごとに、以下のデータをGC発行組織に提出するものとする:

- 登録された蓄電システムの場合、以下のデータを測定し、関連する検証/発行組織と共有するものとする:

- メーター ID番号

- インターバル開始タイムスタンプ (UTC 「YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ 」間隔の開始、例:「2023-10-03T00:00:00Z」)

- インターバル終了タイムスタンプ (UTC 「YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ 」間隔の終了、例:「2023-10-03T00:14:95Z」)

- 各インターバル中の状態表示(充電/放電)

- 充放電間隔(Wh)

- ビハインドザメーター蓄電システムの場合、蓄電メーターからのデータには、別個のGCマッチング規格(Granular Certificate Matching Standard)の「1.3 Consumption Metering and Registration Data for Matching(マッチングのための消費メータリングおよび登録データ)」で規定されているように、電力会社の消費メーターIDデータを添付しなければならない。

蓄電および蓄電メータに関するその他の考慮事項は、「1.6 Energy Storage(蓄電)」および「Annex 2:Determining the Storage Efficiency -Quantifying Storage Losses(蓄電効率の決定 -蓄電損失の定量化)」および「Annex 3:Storage Attribute Allocation Methods(蓄電属性割当方法)」に記載されている。

発電データは、主体間で合意された頻度で、関連組織(例:GC発行組織、請求の検証組織)に提出されるものとする。

1.6 蓄電

文脈と定義

蓄電は、GCを管理する際に特に注意を払う必要がある。ほとんどの歴史的なEACシステムでは、蓄電池への充電に対する償却は必要ない。その論理は、蓄電は最終消費ではないというものである。ほとんどのケースでは、貯蔵されたエネルギーに対して特定の属性が主張された場合、対応する数のEACを償却することで、蓄電ロスの 「帳尻合わせ」が自主的に行われてきた。充放電されるエネルギーに関連するGCは、充放電される時間間隔が本質的な価値であるため、このように管理することはできない。EnergyTagは、蓄電のトラッキングは複雑であり、いまだに開発と実装の初期段階にあると承知している。したがって、本章の目標は、蓄電システムの最も基本的な動作を記述する基礎を築くことである。

1.6.1 蓄電とエネルギーキャリアの変換

このセクションの原則は、充電されるエネルギーキャリアが、放電されるエネルギーキャリアと同じタイプである場合、すべてのタイプの蓄電に関連する。この放電エネルギーキャリア(アウトプット)が充電エネルギーキャリア(インプット)と異なる場合は、「エネルギーキャリア変換」と呼ばれ、専用の注意が必要である。

1.6.2 充電記録の導入

本規格では、ある時間間隔におけるすべての充電エネルギーは、充電記録(SCR:Storage Charge Records)を用いてレジストリに記録され、ある時間間隔におけるすべての放電エネルギーは、放電記録(SDR:Storage Discharge Records)を用いて記録されることを提案する。これらの記録だけでは、エネルギー源および蓄電システムに充電されたエネルギーのその他の属性に関する情報が含まれていないため、取引可能なGCと同等ではない(対応するGCがこれらの記録に割り当てられていない限り)。

1.6.3 蓄電概略図

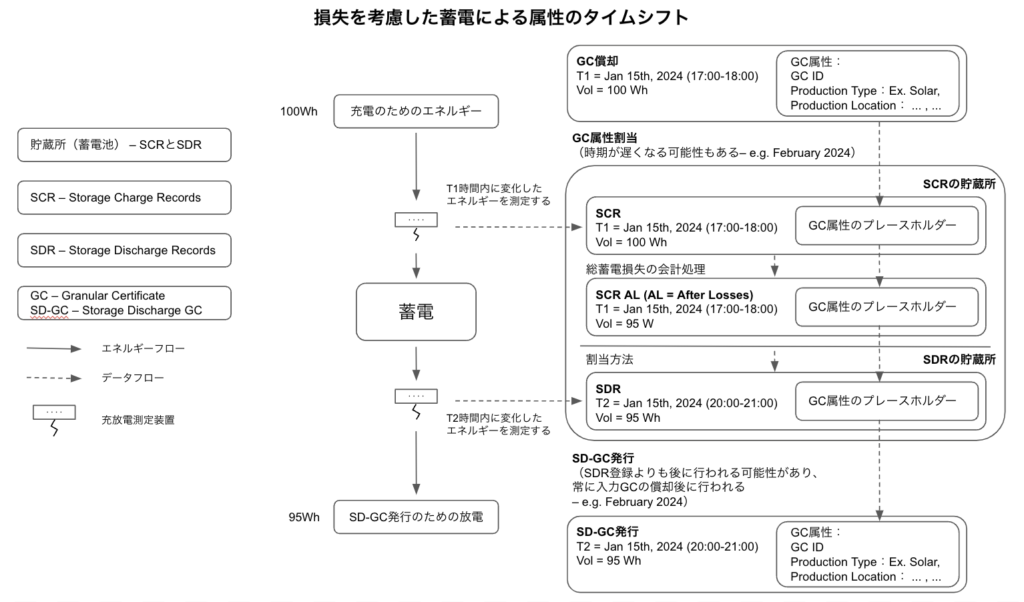

以下の概略図は、蓄電関連スキームにおける主要な必須概念を示している。これには、概略図に示されている、入力属性から蓄電池からの出力へのタイムシフトの主要要素が含まれる。これは、充放電量を反映するために、SCRとSDRの記録が必須であることを意味する。詳細な規則は、「1.6.5 蓄電入力属性」から出力へのタイムシフトに示されている。

1.6.4 蓄電損失の算定と定量化

文脈

エネルギー損失により、蓄電システムに流入するエネルギー量は、蓄電システムから流出するエネルギー量と同じではない。その結果、蓄電池に投入されるエネルギー量に対する蓄電量記録は、蓄電池から放出されるエネルギー量に対する蓄電記録よりも多くなる。「Annex 2:Determining the Storage Efficiency -Quantifying Storage Losses(蓄電効率の決定 -蓄電損失の定量化)」で概説される手順は、エネルギー効率を決定するための潜在的な方向性を示している。

要件

- SCRが記録される充電量は、蓄電池への充電の測定に基づくこと。

- SDRが記録される放電量は、蓄電池からの放電の測定に基づくこと。

1.6.5 蓄電入力属性の出力へのタイムシフト

以下は、蓄電のタイムシフトが行われる場合に適用される。

定義と要件

i) 定義

タイムシフトとは、蓄電損失を考慮しながら、充電GCから放電GCへ属性を変換することにより、蓄電後の異なる時間へ発電の属性をシフトすることである。

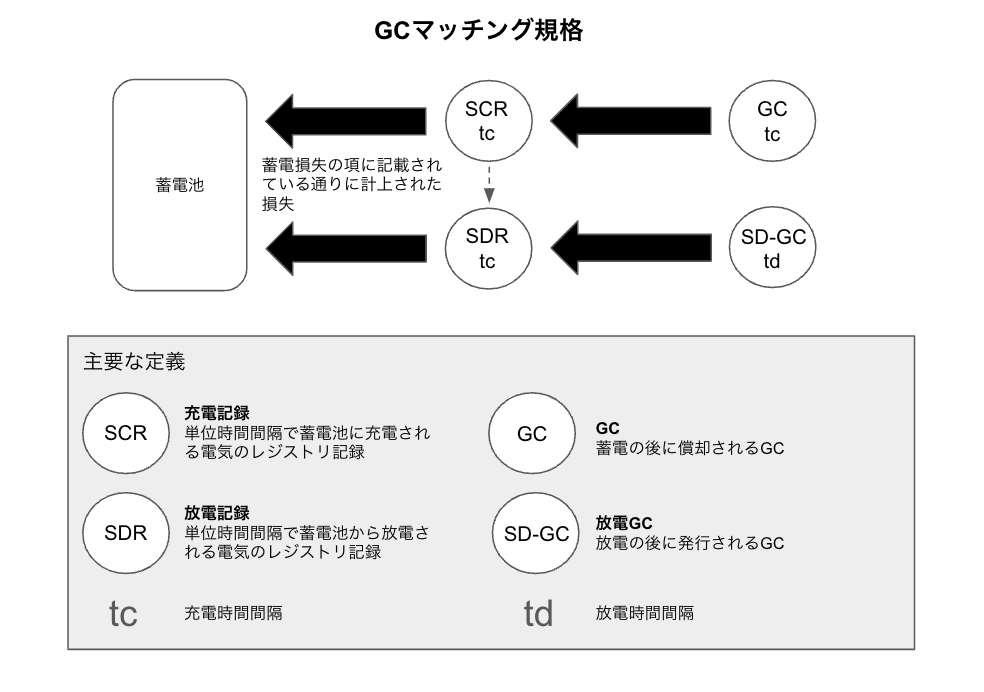

時間マッチングとは、別個のGCマッチング規格(Granular Certificate Matching Standard)の1.2章で詳述されているように、対応する消費エネルギー量に、GCの属性を割り当てることである。

iⅰ) プロセス

本セクションでは、蓄電のためのタイムシフトを実施する際に従うべきプロセスを、以下のステップと上記の概略図を用いて概説する。

要件

- タイムシフトする蓄電スキームは、本章のすべての要件に準拠しなければならない。

- 蓄電システムは、特定のタイプの発電装置としてGCレジストリに登録される。蓄電システムは、充電記録(SCR)および放電記録(SDR)を有する蓄電池を有するものとする。

- 蓄電システムは、「蓄電池の充電状態」を記録することにより、ソフトウェアシステムに反映される。蓄電池はSCRとSDRを保有する。SCRがSDRに割り当てられると、レジストリの蓄電システム履歴アーカイブに移動できる。放電されたが、対応するSDRが放電GC(SD-GC:Storage Discharge GCs)に割り当てられていない場合、蓄電システムの運営組織は、蓄電池が蓄電システムの物理的容量を反映するように、これらのSDRを「不明な受益者」に割り当てることができる。

当初の発電装置の位置に対する蓄電システムの位置

- 地理的照合は、償却されたGCに記載された発電装置の位置と蓄電システムとの間で行われるものとする(EnergyTag Matching Standardを参照)。

- 地理的照合は、SD-GCに記載された蓄電システムの位置と、表示されたエネルギーの最終消費地との間で行われるものとする。

- SCRおよびSDRを登録する時間間隔は、適用されるローカルバランスおよび決済期間に対応する60分以内とし、SCRおよびSDRはその長さを指定する。

- 各時間間隔の充電データは、蓄電システムへの入力時に、充電記録(SCR)としてレジストリに記録されるものとする。

- SCRは、充電の時間間隔を記録するものとする。

- SCRは、充電されたエネルギー量(Wh)を記録するものとする。

- SCRは、割り当てられた(償却された)GCのエネルギー源およびその他の属性を記録するものとする。

- SCRは、GC照合規格に従い、入力されたGCを償却する際に、どの種類の地理的照合が行われたかを記録するものとする。

- 各時間間隔の放電データは、蓄電システムからの出力時に、放電記録(SDR)としてレジストリに記録されるものとする。

- SDRは、放電の時間間隔を記録するものとする。

- SDRは、放電されたエネルギー量(Wh)を記録するものとする。

- SDRは、GCに割り当てられるものとする。

- SDRは、1.6.4章に概説されているように、蓄電損失を決定するための方法および測定間隔に関する参照を記録するものとする。

- SDRは、「Annex 3:Storage Attribute Allocation Methods(蓄電属性割当方法)」に概説されているとおり、充電属性を放電属性に割り当てるための方法への参照を記録するものとする。

- SDRは、別個のGCマッチング規格(Granular Certificate Matching Standard)のマッチング要件に詳述されているとおり、地理的マッチングのタイプを記録するものとする。

- SCRに割り当てられているGCが当該SDRに割り当てられた後に償却された場合のみSD-GCの発行が行われるなど、Matching Standardに詳述されているの時間的マッチングの規則に従っていることを条件として、SDRの受益者はSD-GCであるものとする。

- SCRと同じ時間間隔で生まれた電気のGCは、この償却が蓄電システムへの「充電用」であることを示すために、償却されるものとする。

- 「充電用」に償却されたGCから得られる発電源情報は、これらのGCを参照することにより、対応する(発電量の)充電記録に記録されるものとする。

- それ以降の充電記録の対応量には、償却されたGCの発電源が含まれる。

- SCRは、1.6.4章および「Annex 2:Determining the Storage Efficiency -Quantifying Storage Losses(蓄電効率の決定 -蓄電損失の定量化)」においてさらに説明されているように、蓄電損失が計上されている場合に、SDRに割り当てられるものとする。

- 割当は、同一情報を有するすべての記録および/またはGCについて、一括または1対1ベースで行われる。SCRは、エネルギー損失に関連する分を除き、SDRに割り当てられる課金エネルギー量を表す。SCRに関連する各単位のエネルギーは、SDRに1回のみ割り当てることができる。SCRがSDRに割り当てられる順序は、「Annex 3:Storage Attribute Allocation Methods(蓄電属性割当方法)」のガイドラインで説明されている割当ガイドラインに従うものとする。

- 償却されたGCの属性を含むSCRがSDRに割り当てられる場合、これらの属性はSDRにコピーされるものとする。

- SD-GCは、対応するSDRと同量発行されるものとする。従って、これらのSDRの情報は、それ以上使用/割り当てることができなくなる。

- 償却されたGCからSD-GCに移行される元の発電装置に関連する、「1.3 GC Attributes(GC属性)」に記載された要件に加えて、以下の要件がある。

- すべての蓄電(放電)GCは、そのGCが蓄電システム(すなわち、充電タグ)から放出された電気に関連するものであることを示す表示を記録するものとする。

- すべての蓄電(放電)GCは、蓄電からの放電の時間間隔を記録するものとし、その基となる電力が最初に生成された期間を記録するものとする。

- すべての蓄電(放電)GCは、元のGCから伝達された蓄電-放電GCに記録された発電源のような属性を記録するものとする。

- すべての蓄電(放電)GCは、充電タグとの関連において、放電された電気の発電場所としての元の発電装置の位置 (償却されたGCの属性)と、蓄電装置の位置の両方を記録するものとする。

- すべての蓄電(放電)GCは、蓄電損失(効率係数)に関する情報を記録することができる。

- すべての蓄電(放電)GCは、関連するSDRに割り当てられたSCRへの参照を記録することができる。

- すべての蓄電(放電)GCは、ユースケースを有効にするために必要な、GC登録組織が決定する追加の詳細を記録することができる。

- SDRがGCの発行につながる場合、このSD-GCはこのSDRの必須データを記録するものとし、そのオプションデータを記録するものとする。

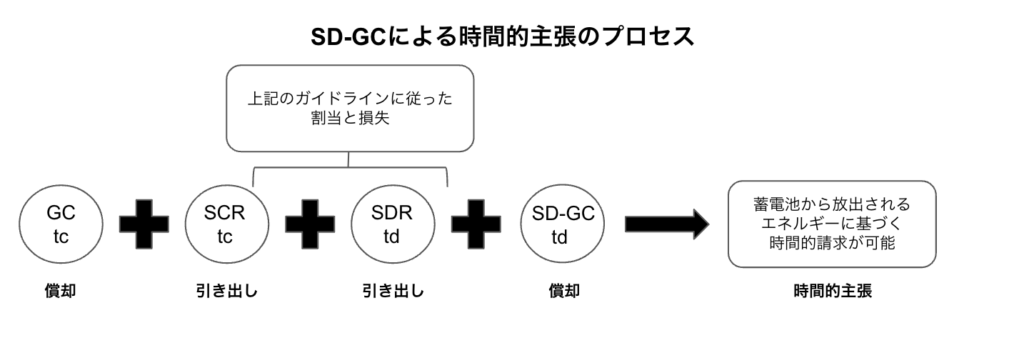

iii) 蓄電池放電-GCに基づく時間的主張

蓄電システムがある時間から別の時間へエネルギー属性を移動させたという時間的主張を行うためには、以下の要素の集合がもはやそれ以上使用できないことを保証する必要がある:

- 蓄電池充電時間間隔からのGC:tc

- 蓄電池充電時間間隔からのSCR:tc

- 蓄電池放電時間間隔からのSDR:td

- 蓄電池放電時間間隔からのSD-GC:td

1.7 GCの有効期間と記録の保管期間

文脈と定義

GCの有効期間とは、事後的に参加主体がGCを購入し、それを使って請求できる期間をいう。GCが生成された後、請求を行うための無期限の使用を禁止することで、証券の信頼性が高まる。さらに、相互接続されたEACスキームについてGCの有効期間を調整することは、市場の流動性を高めることが証明されている。異なるドメインで異なる有効期間を持つことは、取引を複雑にする可能性がある。例えば、EAC/GC輸入国での有効期限を過ぎたためにEAC/GCの輸出がブロックされた場合の取り扱いが挙げられる。

GCが消費と生産の時間的マッチングのために使用される場合、GCの有効期間を調整する必要性は、このような場合、時間的マッチング取引完了のための現地での事後制限が重要な基準となるため、無意味となる可能性がある。とはいえ、GCが時間的に照合されていないケースを許容し、システムの信頼性を損なうような取引を回避するためには、絶対的な最大有効期間を設定することが賢明であると考えられる。

償却後のGCのレジストリへの保持を規格化することは、紛争やエラーの解決、課税、市場行動の調査などをサポートするため、EnergyTagにはGCの有効期間に関する規格化も含まれている。

要件

- GCは、その基となるEACよりも長い期間有効であってはならない。

- GCが、その1時間(以内)単位の生産期間に関連するGCマッチング請求において使用されない場合、GCは、それが表すエネルギー生産と同じ12ヶ月の消費期間に対して使用されなければならない。そうでなければ失効する。

- 発行、移転、償却、および失効したGCに関するすべての記録は、GCレジストリ上で、償却後最低5年間、または国内法で義務付けられている場合はそれ以上の期間、保管されなければならない。

- 残余ミックスが計算されるドメインでは、関連するEACの受益者割当と一致する場合、失効したGCを残余ミックスに含めることができる。

1.8 ITシステムアーキテクチャ

文脈と定義

EnergyTagはデータ標準化の重要な役割を認識し、GCスキームの相互運用性を促進するため、可能な限り標準化を奨励する。EnergyTag は、レジストリの相互運用性を促進するために、API(Application Programming Interface)標準およびその他の関連データ標準を開発し、必要な場合には、GC市場の成長を支援するその他のデータ標準化の取り組みを促進し、貢献する所存である。EnergyTag Standardは、GCスキームを実装するために使用されるITシステムアーキテクチャに関しては不可知論的立場をとる。

要件

- GCのITシステムは、独立型システムでない限り、APIを介してシステムの相互運用性を提供するEnergy Tag API Specification に従う必要がある。

- GCのITシステムは、サービスを提供する地域全体で一般的なセキュリティおよびプライバシー基準を満たし、利用可能になった後はEnergy Tag API Specification に従うものとする。

1.9 不正の発見と防止

文脈と定義

不正行為は、EAC及びGCスキームの設計及び管理における主要なリスクである。したがって、知識と認識を深めるために、本章では、不正防止の主要な側面に関する文脈、定義、および要件を示す。不正防止を検討する際に取り組むべき重要な質問は、以下の通りである。

- 異なるシステムの各国間でやり取りされることによって誘発されるリスクは何か?

- GCとEACが別々のシステムで発行される場合、追加的な不正リスクは何か?

不正からの保護と不正の防止という観点からは、国際法および国内法が、どのEnergyTag規格よりも優先されることに留意すべきである。

- 生産現場における測定データ不正: このリスクは、測定データ操作の可能性を含み、測定プロセスまたは報告プロセスのいずれかにおい て、相応しくないGCを取得するために使用される可能性がある。

- 消費現場における測定データ不正: これは、測定または報告プロセスのいずれかに発生する可能性があり、測定データ操作の可能性を伴う。これは、不適切にGCを償却するために使用される可能性がある。

- レジストリデータの不適切な修正:GCデータの不当な修正は、ハッキングを含む不正アクセスによって行われる可能性がある。したがって、レジストリデータの完全性は、GCレジストリを十分に機能させるために不可欠である。

- VATカルーセル詐欺:「MTIC:Missing Trader Intra Community」詐欺とも呼ばれる。他の商品と同様、GCは、特に初期の開発段階において、MTIC詐欺の脅威にさらされる可能性がある。MTIC詐欺では、詐欺師は、付加価値税(VAT)の支払い金を盗むために、異なる管轄区域の課税規則を悪用する。商品卸売取引は、詐欺師が短期間に大量の国際取引を実行し、関連するVATの支払いを徴収することを可能にする。これらの企業は、徴収した税金を関連する歳入当局に送金することなく姿を消す。場合によっては、同じ商品が周期的に取引され、同じ国から、または同じ国へ何度も輸出入され、その都度VATが徴収されることもある(カルーセル詐欺)。これにより、詐欺の潜在的な効果は倍増する。

- マネーロンダリング:GC は、不正な活動から得た資金を合法的な資金として偽装する手段として使用される可能性がある(マネーロンダリング)。このリスクは、EAC市場における透明性の欠如と現在の店頭取引の優位性を要因として、GCの取引によって増大する可能性がある。取引の相手方間の価格および請求の取り決めは、資金の流れの多層化や不正資金の合法市場への統合の一部として使用される可能性がある。

- 市場操作:GCの目的のひとつは、クリーンエネルギーの効率的な統合を促す、信頼され、取引可能な商品と、それに関連する適切な価格シグナルを作り出すことである。これらの価格シグナルは、市場操作やインサイダー取引によって影響を受ける可能性がある。市場操作には、商品の需給に関する誤解を招くようなシグナルを出したり、市場に影響を与えるような誤解を招くような情報を(メディアなどを通じて)流したりする行為が含まれる。インサイダー取引も市場操作の一例であり、インサイダー情報(公開されておらず、公開された場合に市場に大きな影響を与える可能性のある情報)を利用して、その情報が公開される前に取引を執行することが含まれる。

要件

- この種の不正を防止するために、EACスキームで現在実施されている管理方法を採用する。

- これらの管理には、生産データの測定および検証を担当する認証された事業体(送配電系統運営者など)の使用、ならびにGC発行組織に送信されるデータの完全性を確保するための保護されたチャネルが含まれる。GC は、生産に関するより正確なデータ(すなわち、時間ごとのプロファイル)を必要とするが、測定がシステム運用者によって行われるという事実は、不正のリスクを大幅に低減する。

- 生産装置の現地監査は、生産者が申告した技術仕様の真実性と、測定装置への適切な接続を確保するために、 GC発行組織(またはその他の委任された組織)によって実施されるものとする。

生産現場における測定データの不正に関するものと同様の管理が適切であり、EACのために実施されている可能性が高い。これらは、GCについても実施されるべきである。

レジストリデータの不適切なアクセスおよび操作は、以下を含む厳格なデータセキュリティ規則を採用することによって回避されるべきである:

- 定期的な(理想的には年1回の)システム侵入テストとその結果としてのシステムの強化、 データへの物理的なアクセスの制限、役割と手続きの慎重な定義と割り当て、システムソフトウェアの定期的な更新、コンピュータシステムへのすべての変更の記録と監査、アクセス権とパスワードに関する効果的な管理など。

MTICリスクからのGCの保護は、様々なレベルで行われるべきである:

- GC発行組織は、アカウント保有組織をシステムに受け入れる際に、適切なデューデリジェンス手続きを実施する必要がある。

- これには、疑わしい企業を拒否したり、疑わしいアカウントを一時停止したりする規定を含む、顧客に関する知識(KYC:Know-Your-Customer)プロセスが含まれる。

- KYC手続きは、GC発行組織がGC市場に参入する企業の事業、経営者、利害関係者について適切な知識を持つように設計されるべきである。「AML:Anti-Money Laundering(マネーロンダリング対策)」/「CFT:Combating the Financing of Terrorism(テロ資金供与対策)」の規格では、オンボーディングの決定や企業活動のモニタリングの一環として、明確に定義されたリスクベースのアプローチ(スコアリング手法など)を適用することを推奨している。

- GC発行組織は、特に疑わしい活動やMTICのパターン(取引量の急激な増加、カルーセル・スキーム など)を検知することを目的とした、登録活動の効果的な監視を実施すべきである。

- GC発行組織は、MTICの不正行為を防止する当局、特に税務当局および法的執行機関(LEA:Legal Enforcement Agencies)との効率的な協力を確立すべきである。

- 証書の所有者の変更は、関連するレジストリに記録されるものとする。GCの所有権は、主に証書が保管されているアカウント保有組織に限定されるべきである。保有者の変更が、あるアカウントから別のアカウントへの移転につながらない場合(第三者取引など)、最終的な保有者は、いつでもアカウント保有組織によって適切に識別されなければならない(氏名、国名、VAT登録番号)。当事者のいずれもが関連レジストリに口座を持っていない、または適切に識別されていない取引は、承認されるべきではない。

- (※EUのみの要件)GCは「電力証書」とみなされるべきであり、これにより加盟国は、2013 年EUが導入した、「at risk」とされた特定の商品またはサービスに関するVATへの還付責任の適用を認める免除措置を申請することができる。

- この免除を利用すると、VATの納付責任は、商品またはサービスの供給者(徴収者)ではなく、商品またはサービスを取得する者(最終消費者)となる。つまり、行方不明の業者はもう徴収者としての役割を果たせないということである。加盟国によるこの適用除外の実施は奨励されるべきである。

- デューデリジェンスはGC発行組織が実施すべきであり、疑わしいプロフィールを持つ企業が市場に参加するのを防ぐのに役立つべきである。

- 疑わしい企業/業務が特定された場合には、マネーロンダリング防止を担当する当局との協力が確保されるべきである。このため、疑わしい企業/活動をAML/CFTを担当する管轄当局に申告する手続きが必要となる。

市場操作およびインサイダー取引のリスクを低減するためには、GC市場の設計の長期的な目標とみなされるべきいくつかの発展が必要である:

- 強固な価格ベンチマーク、規格化された商品、自由にアクセス可能な需給情報の構築により、透明性を高めるべきである。

- 市場操作やインサイダー取引を禁止・制裁し、市場慣行を確立する規制的枠組みを導入すべきである。

- 必要な情報の収集、潜在的な市場濫用事例の監視・調査を担当する規制機関を設置すべきである。

- 上記は、エネルギー証書(すなわちGC/EAC)を既存の規制枠組み(エネルギー規制または金融規制)の一部に含めることで達成可能であり、また達成すべきである。

1.10 市場設計

文脈と定義

GCの取引は、標準的なEACに存在するのと同じチャネルと契約を通じて執行できる。GCの市場は、自主的な報告基準の現行ルールまたは新規ルールの影響を受ける可能性が高い。

物理的エネルギーも1時間単位または1時間未満の単位で取引されるため、1時間単位の証書の市場設計は物理的エネルギー市場と密接に連携する可能性がある。 GCの取引によって、貯蔵、需要側応答(DSR:Demand-Side Response)、地域エネルギー市場(LEM:Local Energy Markets)などの柔軟性ソリューションの必要性が生じる可能性が高い。これらのソリューションは、それらが使用される送電網に安定化効果をもたらすと同時に、消費者の選択や小売業者の嗜好を促進する可能性がある。

要件

- 標準的なEACを通じたクリーンエネルギー購入契約の大部分と同様、GCの購入は任意である。そのためGC市場は、選択された法域におけるより広範な契約法および包括的なEACスキームの規制に準拠しなければならない。

- 相互接続された市場のGCスキームは、別々のGCスキーム間の違いによって引き起こされる市場の障壁や市場の混乱を減らすために、できる限り調整されるべきである。

1.11 支援制度との連携

文脈と定義

現行のEACと同様に、公的な財政支援制度もGCスキームと関連している可能性がある。例えば、時間的マッチングに基づく支援制度(EUの再生可能水素規則など)は、支援制度が技術的にGCの償却とどのように関連するのかという問題を提起することになる。公的支援制度の対象となるGCは、他のGCよりも市場価値が高い可能性が高い。いずれの状況においても、同一の原単位に基づく消費の重複請求を防止することが重要である。

要件

- 公的支援を受けるためにGCを使用できる場合、消費されたエネルギーの起源を開示するために一意に使用される文書またはメカニズムを特定しなければならない。

- 支援(証書)システムが個々の消費地点に関連するならば、個別の証書システムが消費者にエネルギー源の開示を可能にする場合に、二重会計を回避するために注意されなければならない(すなわち、目的外の二重会計回避)。

1.12 エネルギーの適格性

本章では、どのエネルギーがGCの生成に適格であるかを概説する。現行のEAC市場の参加者の中には、取引に利用できないエネルギーや公共送電網に注入される電力に対して証書が発行されるかどうかについて強い懸念を表明する者もいる。証書の使用に関する制限の設定は、個々の消費者、法律家、またはGCスキームがこれを促進するために必要で透明性のある情報を提供するラベリングスキームによって行われるべきである。そのために、EnergyTagは、エネルギー適格性が考慮される可能性を持つ主なカテゴリーを検討する。

i) 流通リーチ

文脈と定義

エネルギーの適格性を検討する際に興味深い情報は、GCが発行される物理的エネルギーの普及レベルである。物理的エネルギーの普及は、以下のように分類される:

- 発電装置の運用者によって消費されること。

- 規制された配電系統または送電系統に注入されること。

- 自家用送電網に注入されること。

- 特定されない輸送(および発電装置の運用者によって物理的に消費されない)。

要件

- GCは、証書が発行された物理的エネルギーの普及レベル(電力証書の場合)を記載しなければならない。この属性は、GCが市場で取引可能なエネルギーに対してのみ発行される場合に限り、GCに記載されないことがある。

ii)補助需要の定義

文脈と定義

GCの移転がレジストリまたはドメインをまたがって行われる場合、多くの疑問が生じる:

- 移転周辺のGCは、適格出力の同じ定義の下で発行されるか?

- GCの発行は、総エネルギー生産、正味のエネルギー生産のいずれに対して行われるのか?

- 生産補助装置の消費はどのように計上されるのか?

- 「正味の」エネルギーはどのように定義されるのか?

これらすべての要素が、発行可能なGCの数に影響する。

現行のEACスキームには、EAC発行の対象となるエネルギーの定義、および補助品の算入・除外に関する規則がある。異なるEACスキームを持つドメイン間でGCを移転できるようにする場合、「適格出力」と「生産補助装置」の定義を一致させることに特に注意を払うべきである。例えば、あるGCスキームでは発電装置の総出力に対してGCが発行され、別のスキームではその正味の出力に対して発行される場合、2番目のシステムでの生産者は、同じ全体的なエネルギー生産に対してより少ない証書を受け取ることになる。

例えば、関係するドメインにおける「適格出力」の差に応じた量の証書を取り消すなど、市場間の平等な扱いを確保するためのメカニズムを導入する必要があるかもしれない。相互作用するドメインにおける総量とのドメインの違いは、詳細に調査する必要があるかもしれない。発行の対象となる生産量は、消費者がシステムに対する信頼を維持できるように設定される。

要件

- 相互接続されたGCスキームについては、GC発行のための適格な正味のエネルギー生産量に関する高水準の定義を調整するものとする。

- 出力エネルギーを生産するために必要な補助エネルギーは、GC発行のための適格出力を決定する際に、出力から差し引かれるものとする。

iii) 一次エネルギー源

文脈と定義

エネルギーの起源は、エネルギー生産の本質的な属性であり、エネルギーの適格性を検討する際に重要な関心事である。現行の認証制度の中には、証書の生成に適格なエネルギー源を制限しているものがある。しかし、このような制限は、消費者がエネルギー源を十分に理解する能力を制限し、完全な情報開示の仕組みの普及を妨げている。さらに、化石燃料の発電源を含めることは、炭素会計上のユースケースがある。結局のところ、GC発行の対象となる一次エネルギー源の過度な制限は、GCの有用性を妨げる可能性がある。

要件

- GCは、あらゆる一次エネルギー源に対して発行されるべきであり、いかなる制限も生産者、消費者または規制の枠組みに委ねられるべきである。

ⅳ) T&D損失と輻輳

文脈と定義

現段階では、EnergyTagは送配電損失(T&D損失:Transmission and Distribution Loss)や輻輳をどのように扱うかを規格化しないことに注意すべきである。しかし、他の問題と同様に、将来市場によって要求された場合、EnergyTagはその処理を促進する役割を果たす可能性がある。

要件

- 送配電損失および輻輳は、対応するEACスキームにおいて現在と同様に扱われるべきである。

1.13 測定データの事後修正に関するエラー処理

文脈

GCは常に、生産後に測定データに基づいて発行される。しかし実際には,この測定データに誤りが検出されることがある。このような事態が発生した場合、以下の手順及び「Annex 4:Error Handling for Ex-post Corrections of Meter Data(測定データの事後修正に関するエラー処理)」の詳細が推奨される。その目的は、GCアカウント保有組織の不当な利益供与を排除し、すべての関係者の公正な処遇を確保することである。

要件

GCが発行された測定データにエラーが検出され、このデータの訂正が得られた場合、GCスキームは以下のように行動すべきである:

- 訂正された生産データが最初に発行された生産データよりも高い場合、訂正された生産データと発行された生産データの差に対してGCが発行される。

- 訂正された生産データが、GCが発行された生産データより低い場合:

- GCが移転/償却/償還/失効されていない場合、その生産日についてGCを取り下げなければならない。

- GCが移転/償却/償還/失効されている場合、誤って発行された量のGCは、次の発行バッチの比較可能な生成時間の測定データから差し引かれなければならない。

- 比較可能な発電時間に十分な発電量がない場合、誤って発行された量のGCは、次の発行バッチの代替比較可能な発電時間の測定データから差し引かれなければならない。