記事の目的

この記事ではGHGプロトコルの改訂や改訂に伴う企業や政府への影響について取り扱います。加えて、GHGプロトコルの改訂に向けた企業の準備や政策の支援をお伝えします。最後に、未来の展望や今後のGHGプロトコルについてまとめています。

GHGプロトコルとは

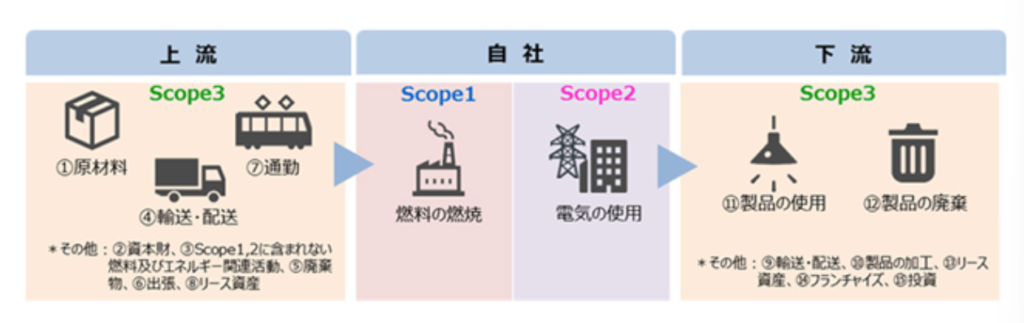

GHGプロトコルとは、温室効果ガス排出量の算定・報告をする際に用いられる国際的な基準です。企業を対象としてScope1〜3までの区分が設けられており、原料調達から消費・廃棄まで、サプライチェーン全体の排出量を基準にしている点が特徴です。

GHGは温室効果ガスを意味するGreenhouse Gasの略省であり、2011年10月に公表されて以降、世界共通基準となっています。

- SCOPE1:事業者自らによる温室効果ガスの排出量

Scope1は「事業者自らによる温室効果ガスの排出量」です。「直接排出量」とも表現されます。具体的には、燃料の燃焼や工業プロセスで発生する温室効果ガスを対象とします。各企業が所有および管理するボイラーや炉などの設備による排出、製造過程の化学反応による排出などが含まれます。

- 電気や熱の使用に伴う排出量

Scope2は「電気や熱の使用に伴う排出量」です。「間接排出量」とも表現されます。具体的には、社外から供給された電気・熱・蒸気の使用により発生した温室効果ガスを対象とします。

- 原材料生産や輸送、製品仕様などによる排出量

Scope3は「原材料生産や輸送、製品使用などによる排出量」です。「その他間接排出量」とも表現されます。具体的には、原材料の生産、輸送や配送、社員の通勤や出張、製品の使用、製品の廃棄により発生する排出量を対象とします。Scope1と2以外で発生した全ての温室効果ガス排出量と捉えるとよいでしょう。

サステナビリティー情報の開示を巡っては、ルール作りが急ピッチで進めています。国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は23年6月、開示すべき情報や公表時期などを示した国際基準しています。これを受け、SSBJは24年3月に日本版基準の草案をまとめました。草案では温暖化ガス(GHG)排出量や気候変動が経営に与える影響などを原則、財務諸表と同時期に公表することを企業に求めています。

今回のGHGプロトコルの改訂

GHGプロトコルがScope 1・2・3の概念を導入し約20年が経過しました。今やScope 1・2・3はGHG排出量算定・報告におけるデファクトスタンダードとなり、多くの企業により算定・開示が進められています。GHGプロトコルはこの枠組みを定める既存3文書全ての改訂を検討されいます。

検討にあたっては、昨年11月から約5カ月にわたりGHGプロトコルに対する意見募集が実施されました。1400を超える回答が集められたことからも、企業における改訂内容への高い関心がうかがえます。今回の改訂次第では、GHG排出量の算定・削減に取り組む日本企業への影響も甚大だろうと考えています。企業はGHGプロトコルの改訂に伴う有価証券報告書に向けた対策を講じる必要があります。例えば、改訂に伴うGHG排出量の算定基準の変更、算定方法、算定後の報告書作成などがあります。

来年に改訂版の草案公開を控えた今、中でもScope2ガイダンス改訂のキー論点として注目される「マーケット基準の品質要件」について、ポイントを3つに絞り解説します。

新ルールとして検討されるHourly matchingの導入

Hourly matchingとは、再エネ電力の1時間以内での需給マッチングのことです。電力システムにおいては、電力の需要量と供給量を常に一致させる同時同量が求めらます。しかし、証書が介在する再エネ電力調達ではこうした同時同量を求めない考え方が一般的であり、GHGプロトコルも同様でした。

たとえば、電力需要側の企業は、非化石証書等を利用することで、別途調達した電力を再エネ電力として扱うことが可能ですが、この時、証書発行の元となる再エネ設備での発電と電力消費のタイミングを、1時間単位で一致させる必要はありません。年度単位で設定された利用期限の範囲内であれば証書活用が許容されています。

しかし、GHGプロトコルが証書を介した再エネ調達にもHourly matchingを導入するとなれば、状況は大きく変化します。需要家企業は、自社の電力使用のタイミングから1時間以内に発電された再エネ電力に由来する証書を購入することが求められます。小売電気事業者が提供する再エネ電力メニューも非化石証書等を活用している場合は、販売する電力と利用する証書の発行元となる再エネ設備での発電のタイミングを合わせなくてはならなくなります。したがって、証書と実際に供給する電力のタイミングを合わせることに要する手間は大きな課題となるだろうと考えられています。また、夜間に発電できない太陽光発電の価値が水力発電や地熱発電などと比べ相対的に低下し、蓄電池の注目もさらに高まる可能性があります。

再エネ電力の追加性に関する議論

追加性の定義はさまざまありますが、ここでは「新たに送電網に追加される再エネ発電設備からの調達」を「追加性がある」とみなす考え方が採用されています。すなわち「従来から存在する再エネ発電設備からの調達」は「追加性がない」とされます。すでにRE100やCDP等の国際イニシアチブは、このような追加性を重視する姿勢を示していますが、GHGプロトコルは再エネ電力の調達に追加性を求める要件を導入していません。仮に追加性の要件が導入されれば、企業の再エネ調達手法にも大きな影響が予想されます。PPAや再エネ自家発電はこれまでも推奨されてきましたが、今後は追加性が保証される調達手法として一層重視されることになります。小売電気事業者による再エネ電力メニューも、追加性の有無に応じて類型化され、大きな価格差が生じるのではないだろうかとされています。一方で、追加性のない再エネ発電設備の取り扱いについても慎重な議論が必要となるとされています。

再エネ証書の活用に関する議論

現在、Scope2のマーケット基準において証書活用を認めないことについて検討する動きがありますが、仮にそうなった場合、企業への影響は計り知れないです。再エネ価値の多くは証書を介してやり取りされているため、証書が利用不可となった場合、電力需要家の再エネ調達は難しくなる恐れらています。1点目および2点目の論点と比較すると、現実的でないという声も大きいというのが現状です。

今回3つのポイントに絞りScope2ガイダンスの改訂論点を解説しましたが、現時点ではあくまで検討にとどまっており、新しい要件が確定したわけではありません。ただし、今回の改訂内容によっては再エネ調達手法に大きな変化が訪れることになります。特に、再エネ価値を評価する上でHourly matchingや追加性が考慮されるか否かは注目すべきポイントと考えられています。

みずほリサーチ&テクノロジーズ:「GHGプロトコルScope2ガイダンス改訂」

GHGプロトコルが与える影響

環境への影響

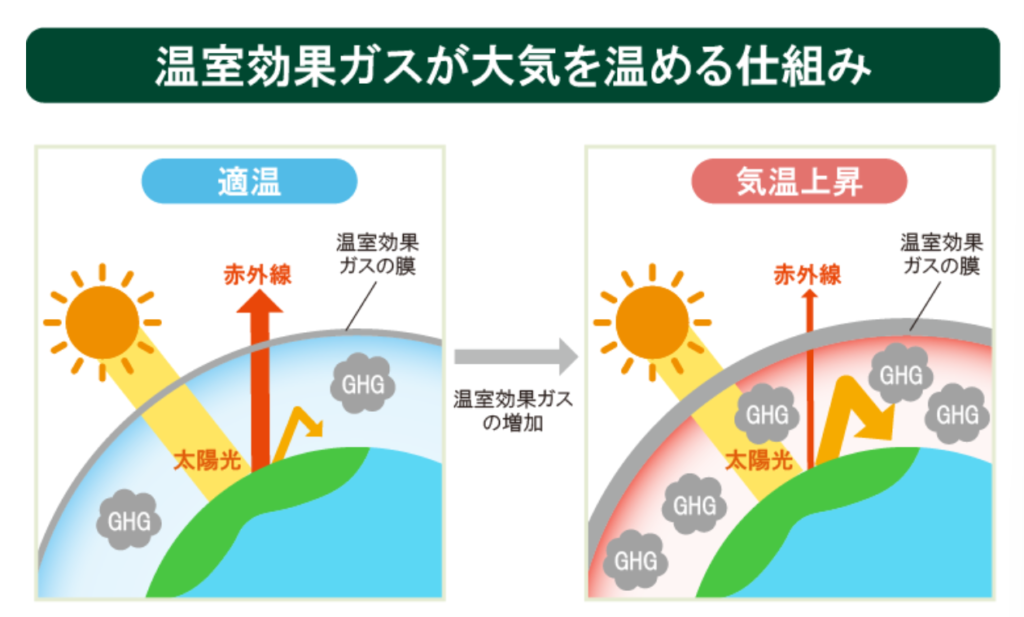

GHGが温室効果ガスと呼ばれているのは、作物を育てる「温室」と同じような性質を持っているからです。地球の表面は大気を通過した太陽の光によって温められ、地表の熱は赤外線として宇宙空間に放出されています。GHGは赤外線を吸収したり放出したりする性質があるため、地表から逃げる熱を吸収して大気を温めるのです。大気中に含まれる温室効果ガスが増加することで地表を温める働きが強まり、気温上昇につながる原因となります。

温室効果ガスは地球温暖化の要因とされており、削減が求められていますが、地表付近の温度を一定に保つ役割も担っているため、温室効果ガスを完全になくしてしまえば良いというものではありません。

問題視されているのは、産業革命以降、ごく短期間で温室効果ガスが急増したことです。温室効果ガスは今後も増加傾向が続くと予想されていることから、適度な量に保つ必要があるというのが温室効果ガス削減の基本的な考え方となっています。

GHGプロトコルは、GHG(温室効果ガス)排出量を算定し、削減に向けた対策を促すものです。GHGプロトコルは企業のGHG排出量の削減に繋がり、適度な量に保つために有効な基準になると考えています。

経済への影響

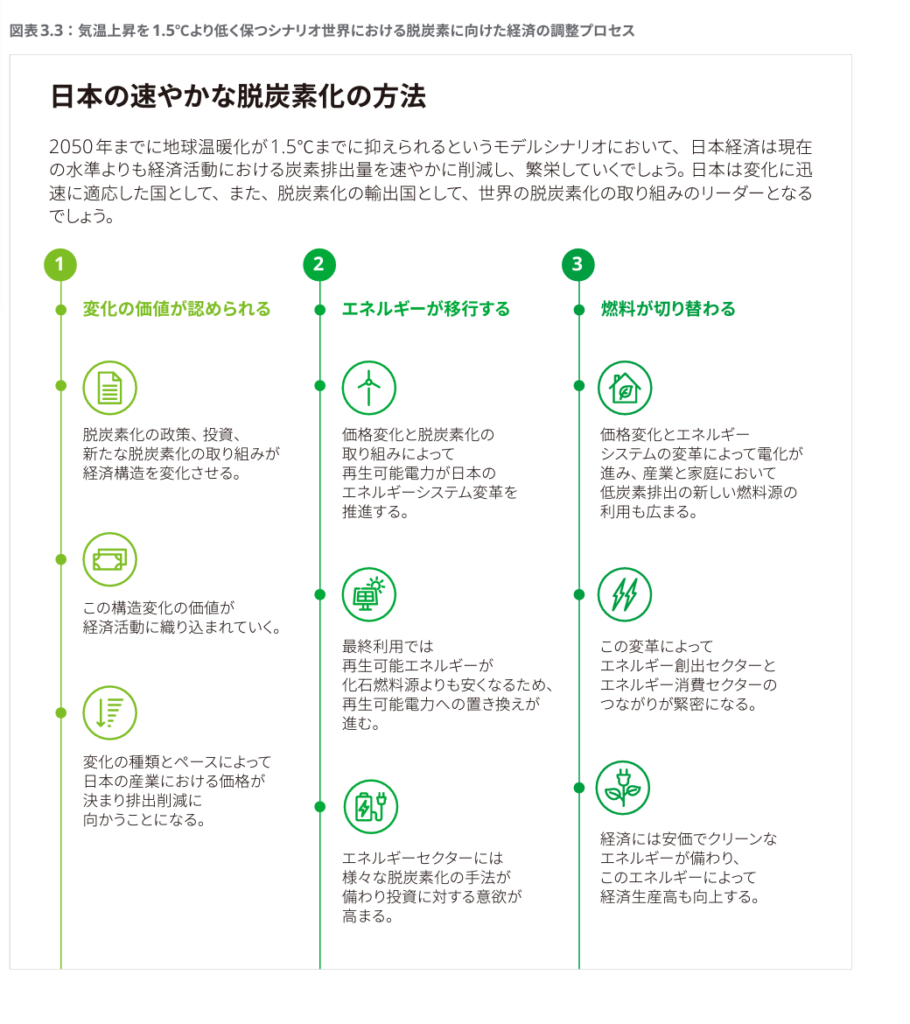

デロイトトーマツの気候変動レポートによると、気候変動アクションを積極的におこない、2050年の気温上昇を1.5℃より低く抑え、脱炭素化が進むと日本には388兆円の経済効果が生まれるとされています。反対に失敗すると、95兆円の損失になると考えられています。

予想される影響

- 労働者への影響

- 生産可能な土地の減少

- 生産性と投資の行き詰まり

- 健康と福祉の衰退

- 観光や雇用の流動性の減少

- 農業の損失

脱炭素化が迅速に進むと、日本には2070年までに約388兆円(現在価値)の経済効果が生まれるとされています。気候変動への対策を講じない場合と比較すると、現在から2070年まで数十年の間に、脱炭素化を推進する場合には日本のGDPは毎年平均2.5%高まります。2070年だけでみても、気候変動に対するアクションの経済効果は、2030年以降に顕在化してくることになるでしょう。大胆な気候変動対応政策が選択され、世界経済の迅速な脱炭素化が進むと共に、日本は2020年代終わりまでに短期的には構造調整コストの影響を受けることになります。しかし、国を挙げて協調的かつ戦略的な変化を促すことで、産業、エネルギーシステム、消費者の行動に変化が現れ始めると、こうしたコスト上回る利益が生み出されるようになるのです。このような経済効果は迅速な投資、技術開発、市場の成熟、規制対応から生み出されるもので、これらが相まって脱炭素化を推進し、2050年までに地球の平均気温上昇を1.5℃以内に抑えるという目標を達成することができます。

デロイトトーマツ「日本のターニングポイント気候変動アクションが経済の先行きを左右する」(2021/08)

GHGプロトコル改訂による課題

企業への負担(大企業と中小企業)

様々な業界の課題

- 有価証券報告書の課題

上場企業は23年3月期決算から有価証券報告書にサステナ情報記載欄の新設が義務付けられている。しかし業務の負担などから「有価証券報告書の提出期限までにGHGプロトコル関連の情報をまとめることは難しい」などの意見がある。

- サプライチェーンの把握が困難

企業は自社拠点だけでなく原材料の調達や製造、輸送段階でのGHG排出量「スコープ3」も開示することを求められている。スコープ3の範囲は供給網全体に及ぶため必要なデータが社外などにあり、正確な数値を計算することが難しいとされる。また、サプライチェーンのGHG排出量の算定は時間・コスト・人材が不足している。

- 中小企業のサプライチェーンは複雑で困難

中小企業は同じ商品を複数の大企業に納めていることが多いため、それぞれの納入先から別々のサステナ情報関連の基準を満たすことを求められる可能性があるが、大変負担になる。

- 人材不足

開示したサステナ情報の保証作業を担える人材の不足や、利益を追求すればするほどGHG排出量が増えてしまう現状などがある。

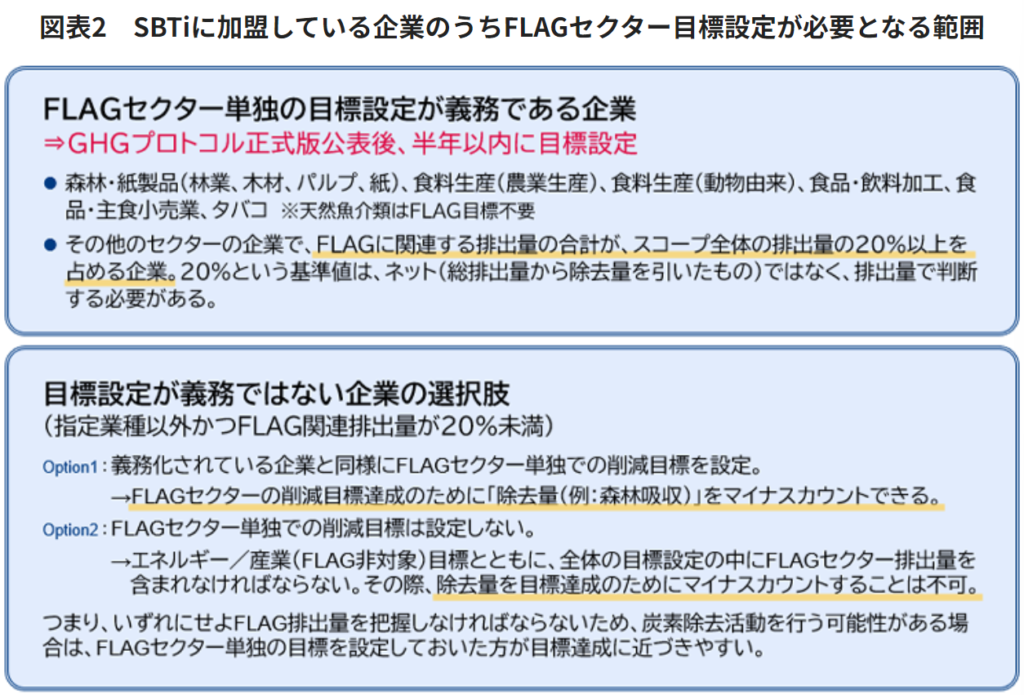

森林、土地および農業分野の課題

GHG削減は、化石燃料や電力使用の削減、再生可能エネルギーへの転換などの対策などのイメージがあります。しかし近年、FLAG(森林、土地および農業分野)セクターのGHG排出量の影響に注目されています。

森林や農業分野からGHGが排出されています。例えば、パーム油を使ったバイオ燃料を調達していたとしても、その原料であるアブラヤシ栽培のために天然林を伐採しているとすれば、天然林に蓄えられていた炭素が放出されます。

また、農作物の収量を上げるために過剰に肥料を使えば、二酸化炭素の265倍の温室効果を持つとされるN2O(亜酸化窒素)が多く排出されてしまいます。その他にも、家畜の排せつ物やゲップに含まれるメタンも見過ごせないです。

さらに、稲作を行う水田でも、田に水を張って地面が水浸しになる状態でメタンを発生させる微生物が活発に活動するため、水田はメタンの重要な放出源になります。このように、我が国の食卓に並ぶ農畜産物の生産はGHG排出が伴います。

これらの土地利用変化(森林から農地)や農畜産業に由来するFLAGセクターのGHG排出量は、世界のGHG排出量のほぼ4分の1を占め、エネルギーに次いで大きな排出源となっています。

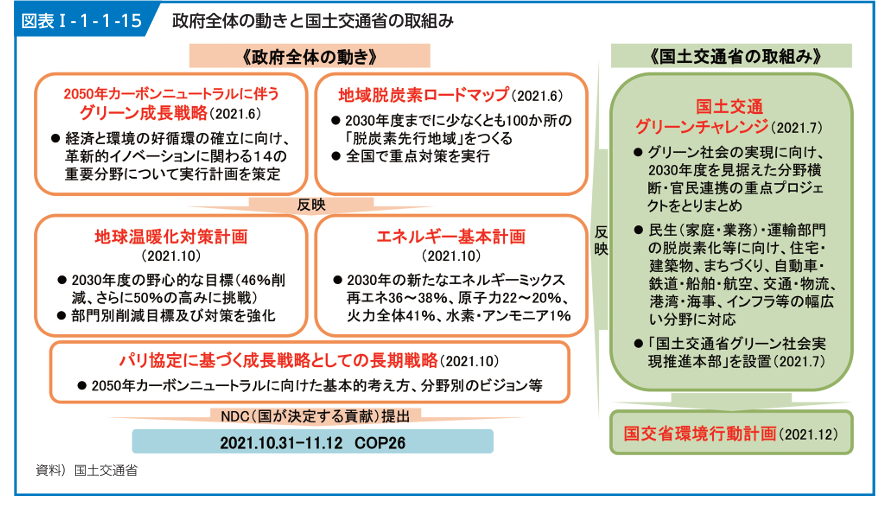

政策の方向性

日本政府は、我が国における二酸化炭素排出量削減と経済成長の両立に向けて、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定したとともに、「地域脱炭素ロードマップ」、「地球温暖化対策計画」、「エネルギー基本計画」を策定し、これらの戦略等に基づき、取組みを推進しています。

具体的な政策例

- 徹底した省エネルギーの推進、製造業の構造転換(燃料・原料転換)

- 再生可能エネルギーの主力電源化

- 原子力の活用

- 水素・アンモニアの導入促進

- カーボンニュートラルの実現に向けた電力・ガス市場の整備

- 資源確保に向けた資源外交など国の関与の強化

- 蓄電池産業

- 資源循環

GHGプロトコル改訂に向けた準備

企業の準備

STEP1:環境省のガイドラインを確認し、導入の目的を明確にする

企業がGHGプロトコルを導入する際には、まず環境省が提供する「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース」や「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」などを確認し、GHGプロトコルの概要を把握することが重要です。

これにより、企業の現状理解、企業がGHGプロトコルを活用する目的、計画、対策などを考えられます。

- 自社のGHG排出量の全体像を把握することで効果的な削減対策を立案する(ロードマップの策定)

- サプライチェーン全体での排出量を管理することでサプライヤーとの協力関係を強化する(Scope3)

- ステークホルダーに対して自社の環境への取り組みを効果的にアピールする(有価証券報告書)

STEP2:企業内での担当者を決める

GHGプロトコルに基づくGHG排出量の算定や報告には、社内のさまざまな部門からデータを収集し、分析する必要があるため、一定のリソースが必要となります。そのため、GHGプロトコルの導入にあたっては、まず社内で担当者やチームを任命することが重要です。

担当者やチームには、環境管理やサステナビリティ経営に関する知識を持つ人材を選定したり、必要に応じて外部の専門家による支援を受けることも検討すべきです。また、経営層からの明確な指示と関与も不可欠です。

経営層としては、数十年後の未来に向けて持続的に企業価値の向上を考える必要があります。企業価値向上の施策を、企業内のサステナビリティ人材や投資家、顧客に伝えることが重要です。

企業としては、サステナビリティ関連の業務を行える人材がいないことが課題です。その場合は、アウトソーシングすることも1つの解決策になります。

- サステナビリティ支援のコンサルティングファーム

- サステナビリティ関連の監査法人

- サステナビリティ支援のIT企業(例:E4G株式会社)

E4G株式会社のリンクは以下にあります。

STEP3:分類を理解した上で、自社の排出源を特定する

GHGプロトコルでは、GHG排出量をスコープ1、2、3に分類し、さらにスコープ3については15のカテゴリに分類しています。

企業は、これらの分類について十分に理解した上で、自社の事業活動に関連する排出源を特定する必要があります。例えば、自社の工場での燃料使用に伴う排出はスコープ1、購入電力の使用に伴う排出はスコープ2、原材料の調達に伴う排出はスコープ3のカテゴリ1(購入した製品・サービス)に該当します。自社の排出源を特定した上で、各排出源に関するエネルギー使用量や活動量のデータを収集します。

スコープ3は、サプライチェーン全体のGHG排出量の把握が課題となります。そのため、取引先との対話と算定基準のすり合わせが必要になります。

STEP4:排出量を測定し算定する

収集したデータを用いて、GHGプロトコルのガイドラインに基づいてGHG排出量を算定します。算定には、各排出源に対応する排出係数を用います。例えば、燃料の使用に伴う排出量は、燃料使用量に燃料種別ごとの排出係数を乗じて算定します。GHGプロトコルでは、排出係数データベースが提供されているため、これを活用することができます。また、GHGプロトコルに対応した算定ツールを使用すれば、必要なデータを入力するだけで排出量が自動的に計算されるため便利です。

環境省によって、サプライチェーン排出量の算定に役立つツールを提供されています。これらのツールを活用することをおすすめします。

STEP5:社内で排出量削減戦略を立て、実行する

算定の結果、自社のGHG排出量の全体像が明らかになります。排出量が多い分野や活動を特定し、重点的に削減対策を講じることが重要です。業界・業種によって、GHG排出量の課題や対策は異なります。そこで、削減戦略を社内で共有し、実行体制を整えることが必要です。

STEP6:報告書を作成し、第三者機関に監査を行ってもらう

有価証券報告書におけるサステナビリティ開示において、第三者機関に監査を行ってもらう方が良いと考えています。企業のサステナビリティ報告の正確性と信頼性を、独立的な第三者機関として保証してもらえます。このような第三者機関に保証してもらうことで、投資家や顧客への企業価値や成長性をアピールできるメリットがあります。例えば、PwC Japan有限責任監査法人やEY新日本有限責任監査法人などの監査法人に依頼する事が出来ます。

STEP7:報告書を作成し、社内外に公表する

GHGプロトコルに基づく排出量算定の結果や削減の取り組みについては、年度ごとなど定期的に報告書を作成し、社内外に公表することが重要です。報告書には、排出量の算定結果だけでなく、削減の取り組みの内容やその効果についても記載します。また、経営層のコミットメントや今後の削減目標についても盛り込むことが望ましいでしょう。報告書は、自社のウェブサイトで公開したり、CDP(カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト)などの情報開示プラットフォームに提出したりすることで、ステークホルダーに広く情報を発信することができます。報告書の公表を通じて、自社の環境経営の取り組みに関する透明性と説明責任を果たすことが期待できます。

以下のサイトにて、GHGプロトコルの導入、ロードマップについてまとめられています。

株式会社Sustech「GHGプロトコルとは?GHGプロトコルの概要から導入手順、メリットまで徹底解説」公開日:2024/06/12

政策の支援

環境省はサプライチェーン排出量の算定に役立つツールを提供しています。すべてのツールは環境省のWEBサイト「グリーン・バリューチェーンプラットフォーム」に掲載されており、活用することをおすすめしています。

サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(基本ガイドライン)

環境省と経済産業省により、ガイドラインが策定されました。

- サプライチェーン排出量に関する国際的基準であるGHGプロトコル「Scope3基準」

- サプライチェーン排出量算定の基本的な考え方と算定方法

業種別解説

環境省と各業界団体が、サプライチェーンのGHG排出量の算定に関する情報を業界別に解説しています。

- 算定すべき範囲

- 算定方法

- 留意事項等について具体例

サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位について(排出原単位について)

排出原単位におけるデータベースにおける情報を提供しています。

- 排出原単位データベースに関する整備方針

- 排出原単位データベースの概要・使い方・留意点等

- 排出原単位データベースの算定精度に関する考え方

- 排出原単位データベースの詳細な使い方

サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出量の算定のための排出原単位データベース(排出原単位データベース)

カテゴリーや業界の排出量単位や国内外のデータベースを利用できます。

- カテゴリごとの排出原単位一覧表

- 国内・海外の排出原単位データベース一覧表

算定支援ツール

サプライチェーン排出量算定に活用できる算定支援ツールで す 。基本ガイドラインにおいて紹介されている全ての算定方法を実現に活用可能です。

グリーン・バリューチェーンプラットフォーム(GVCプラットフォーム)

国内外の動向、算定方法、国内外企業70社程度の取組事例等を紹介しています。取組事例では、企業の算定目的、算定方法、活用方法、算定の課題などを閲覧できます。

グリーン・バリューチェーンプラットフォームは以下のリンクになります。

グリーン・バリューチェーンプラットフォーム | 環境省 (env.go.jp)

未来の展望

持続可能な未来

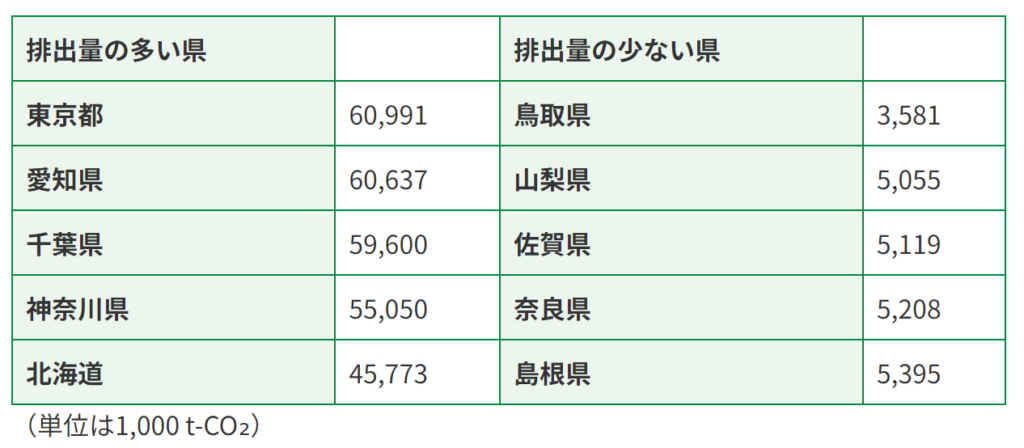

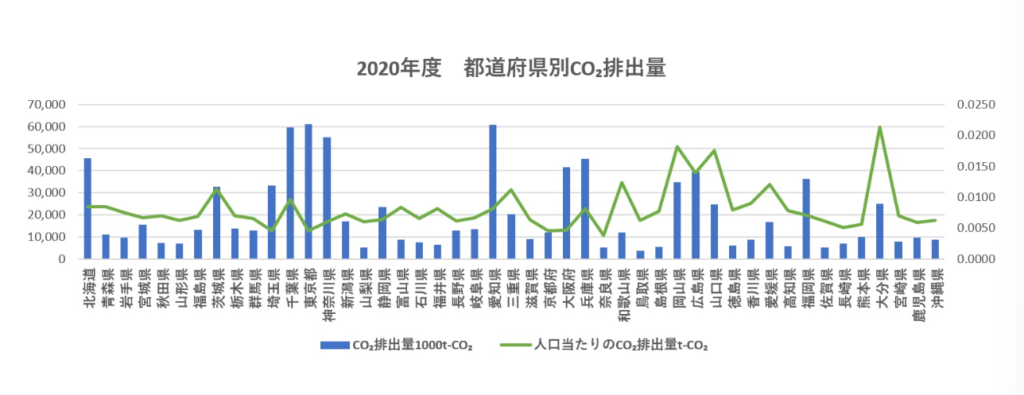

奈良県の取り組み

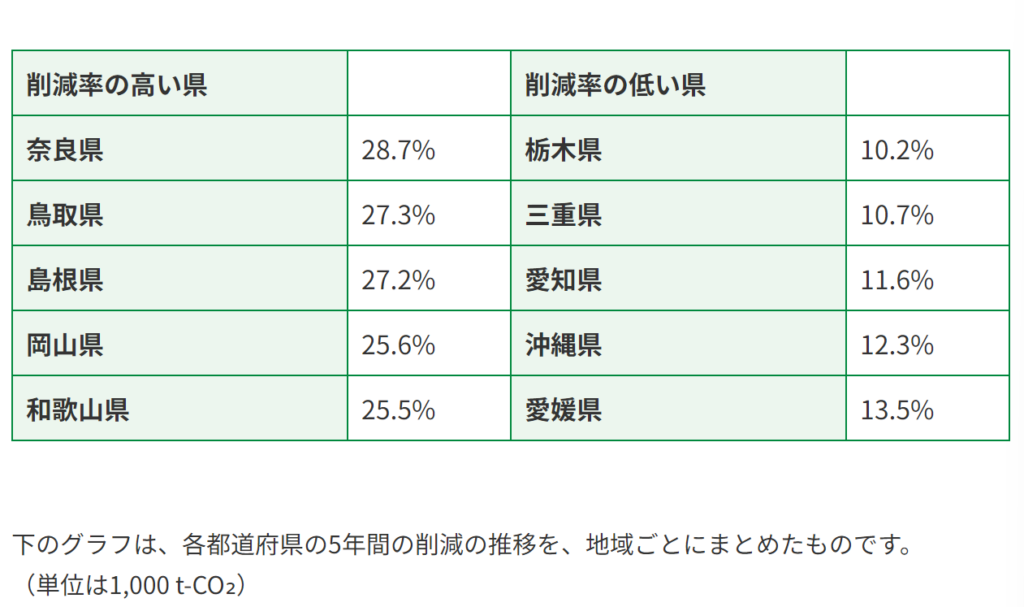

都道府県別のCO2排出量合計(2015から2020の間の削減量)

奈良県は人口が決して少なくないものの、排出量、削減率ともに優秀です。

奈良県には5年ごとに「奈良県環境総合計画」を策定し、環境問題全般についての取り組みと目標が記載されています。

・バイオマスエネルギー等の再生可能エネルギーの導入促進

・家庭・事業所等の自立分散型エネルギーの導入促進

・小水力発電の導入支援

・熱エネルギーの利活用促進

・エコカーの導入

・公共交通の維持確保及び利用促進

・健全な森林の整備

奈良県には、脱炭素や省エネ化を進めている団体や組織が多く存在します。これらの各団体や組織がそれぞれ取り組みを進め、それらの積み重ねによってCO₂削減が実現されていくでしょう。

奈良県のように、その他の自治体もGHG排出量の削減に向けた計画と対策を推進することが重要になるでしょう。

エコトピックInformation:「【都道府県別 CO₂排出量!】少ない県、多い県、削減率が高い県?人口比との関係は? 公開日:2024/03/19

国土交通省の取り組み

①洋上風力発電

港湾区域及び一般海域において、発電事業者に海域を長期間占用させる制度を創設しました。

港湾区域については、全国6港において事業者を選定済です。このうち、秋田港及び能代港においては、令和5年1月に我が国初の商業ベースでの大型洋上風力発電事業として運転開始しました。

一般海域については、全国5区域(4海域)において事業者を選定済です。令和4年12月末に4区域において事業者公募を開始しました。

洋上風力発電設備の設置及び維持管理に不可欠な基地港湾について、令和5年4月に新潟港を新たに指定されました。

案件形成の加速化とともに、基地港湾の計画的整備等を通じ、引き続き洋上風力発電の導入促進に取り組んでいます。

②インフラにおける太陽発電等の導入・利用

公的賃貸住宅、官庁施設や、道路、空港、港湾、鉄道・軌道施設、公園、ダム、下水道等のインフラ空間等を活用した太陽光発電について、施設等の本来の機能を損なわないようにしています。また、周辺環境への負荷軽減にも配慮しつつ、可能な限りの導入拡大を図っています。その他、立地適性等に応じ、風力発電やバイオマス発電等の地域再エネの導入を促進しています。

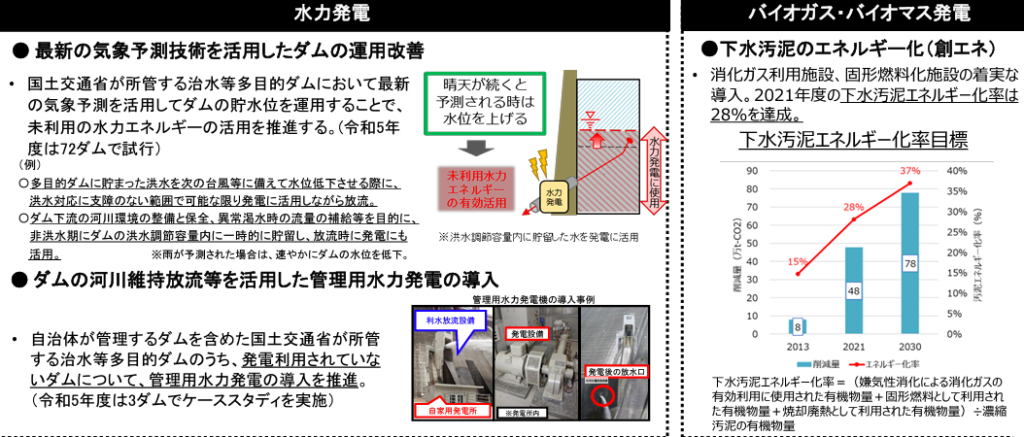

③水循環政策における再生可能エネルギーの導入促進

カーボンニュートラル社会の実現を目指し、再生可能エネルギーを一層促進する必要があります。

このため、「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」での議論も踏まえ、2030年、2050年の水循環政策における再生可能エネルギー導入促進に向けた数値目標とロードマップを順次策定しています。

国土交通省においては、所管する河川・治水等多目的ダム・下水道施設における再生可能エネルギーの導入促進に向けて取組を進めます。

GHGプロトコルの未来

- サプライチェーン排出量の算定によって、企業の課題を特定可能になる

- 環境対策の⽅向性(ロードマップ)を定めることができ、効率的に削減できる

- サプライチェーン上の他事業者による排出削減も、⾃社の削減とみなされるため、他事業者との連携が促進され、⾃社だけでは難しかった削減も可能になる

- ESG投資の呼び込みなど、資⾦調達の上でも対応が必要になる

- CSR情報の開示により信頼度が向上(株主・顧客にPRできる)

- 「情報開示は企業価値向上につなげられる良いチャンスになる」

- 「資産運用会社からは欧州を中心に(サステナ情報への)強い関心があるので、きちんと応えなければならない」

- 欧州の規制基準(日本より厳しい)に合わせる必要がある

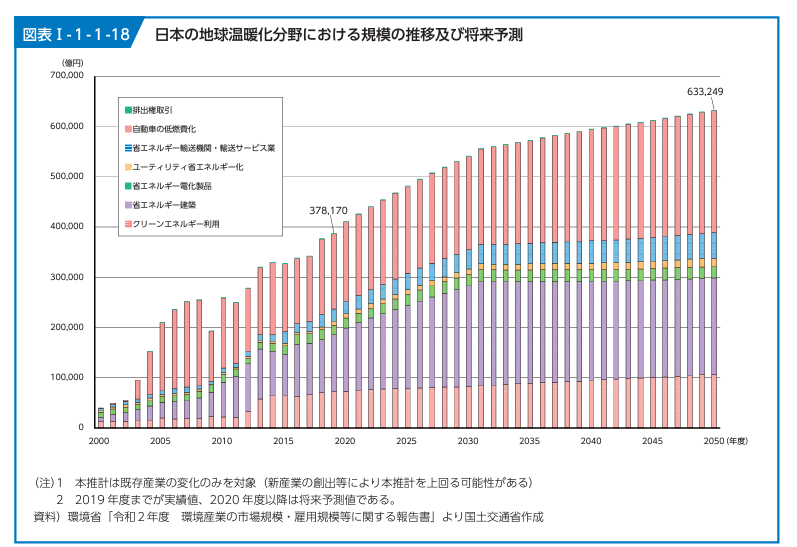

日本の地球温暖化対策分野の市場規模

我が国の地球温暖化対策分野の市場規模は、直近の約20年間で増加傾向にあり、今後も増加することが見込まれています。その構成は、自動車の低燃費化、省エネルギー建築の割合が高く、2050年には同分野の市場規模は約63兆円となるとの指摘があります。

記事のまとめ

今回はGHGプロトコルの改訂と改訂による影響についてご紹介しました。GHGプロトコルの改訂により、企業にとって有価証券報告書のサステナビリティ部門の開示負担や新たなGHG排出算定などの課題があります。これらの企業の課題について、企業が行える準備や政府の支援についてまとめています。

また、政府としては、「どの程度の規模の企業を対象にGHGプロトコルの改訂を導入していくのか」、「どう支援を拡充していくのか」を考える必要があります。

参考資料

環境省:「サプライチェーン排出量とは?」

URL:https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/SC_gaiyou_20230301.pdf

閲覧日:2024/08/30 公開日2023/03/01

みずほリサーチ&テクノロジーズ:「GHGプロトコルScope2ガイダンス改訂」

URL:https://www.mizuho-rt.co.jp/business/consulting/articles/2024-k0003/index.html

閲覧日:2024/08/30 公開日:2024/1/11

三井住友銀行:「GHGとは?温室効果ガス削減の目標や対応方法を解説」

URL:https://www.smbc.co.jp/hojin/magazine/planning/about-ghg.html

閲覧日:2024/08/30 公開日:2024/03/08

Deloitte:「日本のターニングポイント気候変動アクションが経済の先行きを左右する」

閲覧日:2024/08/30 公開日:2021/08

日本経済新聞:「サステナ情報、価値向上の好機に」

URL:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD133P10T10C24A8000000/

閲覧日:2024/08/30 公開日:2024/08/14

三菱総合研究所:「「公開迫る!GHGプロトコル新ガイダンスで何が変わる?」

URL:https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20240415.html

閲覧日:2024/08/30 公開日:2024/04/15

国土交通省:「脱炭素による経済と環境の好循環」

URL:https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r03/hakusho/r04/pdf/np101200.pdf

閲覧日:2024/08/28 公開日2022

株式会社Sustech:「GHGプロトコルとは?GHGプロトコルの概要から導入手順、メリットまで徹底解説」

URL:https://sustech-inc.co.jp/carbonix/media/ghg_protocol/

閲覧日:2024/08/30 公開日2024/06/12

環境省:「算定に役立つ各種ツールの紹介」

URL:https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/tools/supply_chain_05.pdf

閲覧日:2024/08/30 公開日:2015

環境省:「グリーン・バリューチェーンプラットフォーム」

URL:https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/index.html

閲覧日:2024/08/30 公開日:n.d.

環境省:「部門別CO2排出量の現況推計**」**

URL:https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/tools/suikei.html

閲覧日:2024/08/30 公開日:2021

エコトピックInformation:「【都道府県別 CO₂排出量!】少ない県、多い県、削減率が高い県?人口比との関係は?」

URL:https://www.ecology-plan.co.jp/ecotopic/34392/

閲覧日:2024/08/30 公開日:2024/03/19

国土交通省:「国土交通省説明資料」

URL:https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/053_02_00.pdf

閲覧日:2024/08/30 公開日:2023/07

国土交通省:「脱炭素による経済と環境の循環」

閲覧日:2024/08/26 公開日:2022