記事の目的

今回の記事では、日本における247CFEの普及の障壁や解決策をご紹介します。本記事では、「24時間365日、100%リアルタイム再エネ電力」を達成する上で、日本の再生可能エネルギーが不足しているという課題に焦点を当てています。247CFE普及の課題として、技術的な障壁・政策的障壁の二つの視点から考察し、解決策の提案を行っています。また、247CFEに向けた各国の取り組みの成功事例や教訓についてご紹介します。

日本における247CFEの現状

現在の普及率

24/7CFEとは?

- 24/7CFEは「24/7 Carbon Free Energy」の略称

- 「24時間365日、100%リアルタイム再エネ電力」

- 全ての時間帯で二酸化炭素(CO2)を排出しない電力の需給を合わせること、またはそれを目指した取り組み

- 2018年に米グーグルが提唱した概念で、2024年6月4日現在、世界全体で156の企業・団体が賛同を表明している

- 提唱者のグーグルは2030年までに自社オフィスや世界中のデータセンターで使うエネルギーに関して24/7 CFEを達成するという

- 従来の証書を使った再生可能エネルギーの調達は電力需給のバランスが崩れる一因となっている

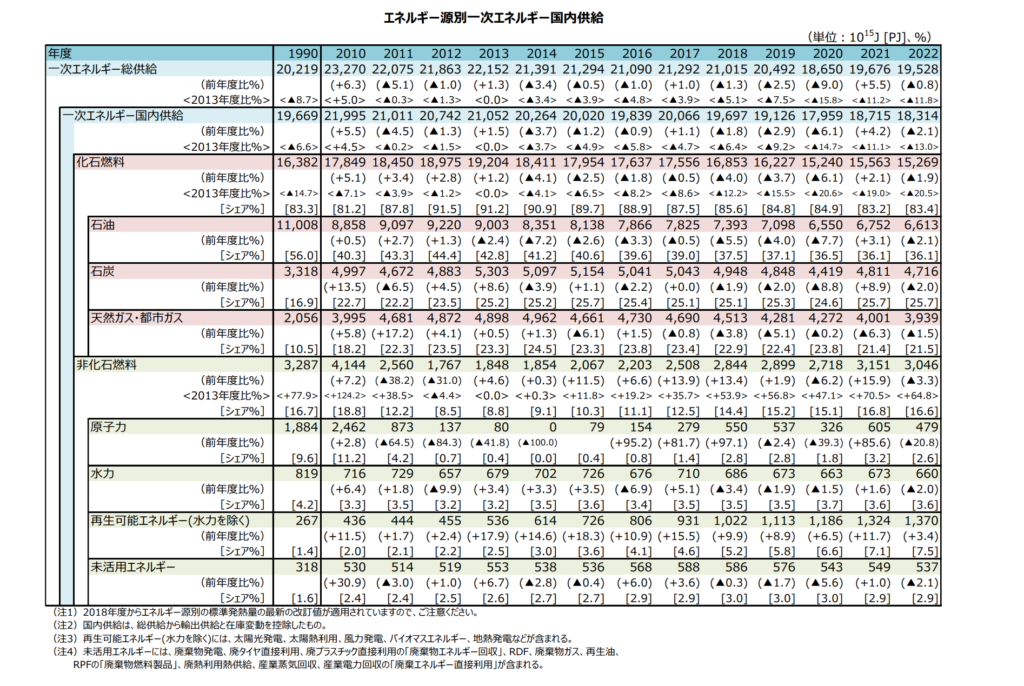

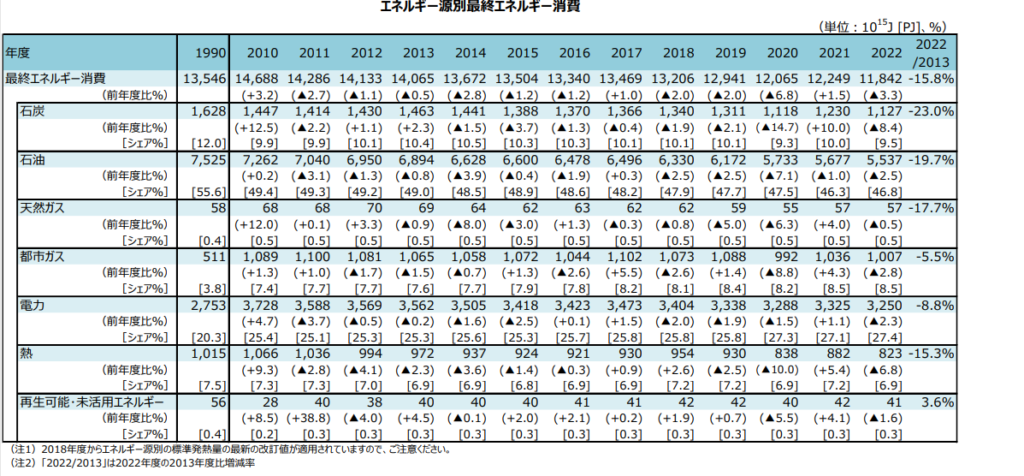

日本の電力の供給と消費

上記の表から、再生エネルギーのシェア率は供給面で上昇傾向、しかし、消費面では横ばいとなっています。しかし、他のエネルギーと比較し、再生可能エネルギーは消費・供給面共に1割にも満たないのが現状です。

→「24時間365日、100%リアルタイム再エネ電力」を達成するには、再エネの供給量・消費量共に不足しているという問題があります。

24/7CFEの主要な取り組み

日本の取り組み

日本の24/7CFE Compactに加盟している企業は、以下をご参照ください。

- 三菱電機

- 30分単位で電力の環境価値を管理し、企業の脱炭素化目標達成を支援する「マルチリージョンEMS」や、小売電気事業者のカーボンフリー電力プラン提供業務を支援する「BLEnDer® CN for Supplier」を日本国内で展開。

- JERA

- 太陽光等の再生可能エネルギーと水素専焼のゼロエミッション火力発電等を用いて電力を供給。

- 2024年度から東宝の撮影スタジオに電力を供給する見込み。

- booost technologies

- IFRS ISSB S1及びS2やCSRDに対応した、CO2排出量からESG全般まで、非財務情報のデータ収集・可視化を可能にし、各部門がワンプラットフォームで削減・改善活動を効率的に実行する「サステナビリティERP」を提供。

- ESG情報開示ソリューション 、GHG排出量可視化ソリューションにおける売上シェアNo.1。日本の温室効果ガス総排出量の約7.5%のマネジメントを行い企業や自治体のGX・SXを支援。

- 電力シェアリング

- 消費(EV充電)の昼シフトと再エネ発電(蓄電池充放電)の夜シフトの成果を定量化し、需給者双方の行動変容を促す。

海外の取り組み

目標

Googleは、2007年に事業運営でのカーボンニュートラルを達成し、2017年に初めてエネルギー使用量を 100%再生可能エネルギーで賄って以降、毎年再生可能エネルギーを使用しています。Googleは2030年までに電力供給を脱炭素化し、すべてのオフィスとデータセンターを24時間365日カーボンフリーエネルギーで事業を運営するという目標を掲げています。

気候変動対策の30年:炭素排出のない未来の実現

プロジェクト例

伊藤忠商事のパートナーであるクリーンエネルギーコネクトとのPPAには、日本国内の複数の送電網地域にわたる約800の小規模太陽光発電所のネットワークの構築が含まれます。この斬新な分散型アプローチは、国内の大規模太陽光発電プロジェクトに利用できる土地が限られているという課題に対する独創的な取り組みです。これにより、日本での事業を支える40MWのクリーンエネルギーが生成されます。

また、日本の大手再生可能エネルギー企業である自然電力とのPPAは、千葉県印西市に最近開設したデータセンターと同じ電力網に位置する20MWの大規模太陽光発電プロジェクトの開発に重点を置いています。

これらの協定を通じて、当社は日本各地の太陽光発電所から発電される再生可能エネルギーと、それに関連するエネルギー属性証明書を調達します。これにより、この地域における当社の二酸化炭素排出量は大幅に削減されます。

- Microsoft

目標

2025年までにマイクロソフトは再生可能エネルギーに完全にシフトします。これは、データセンター、ビル、キャンパスでの電力の100パーセントをグリーンエネルギーとする電力購買契約を結ぶことを目標にしています。

2030年までにカーボンネガティブを実現

プロジェクト例

Microsoft のアムステルダムデータセンターの 1 時間あたりのエネルギー消費量をオランダの洋上風力発電とマッチングします。Microsoftは、統合された 24時間年中無休ソリューションの主要顧客となり、これにより、Microsoftを含むEnecoの顧客は、FlexiDAO の24時間年中無休の再生可能エネルギーマッチングツールを大規模に利用できるようになります。

- BP(ブリティッシュ石油)

目標

BPは、世界が安全で手頃な価格の低炭素エネルギーを提供する、より優れたバランスのとれたエネルギーシステムを望み、必要としていると信じています。

BPは、低炭素エネルギーへの移行への投資を増やしています。そのため、再生可能エネルギーと電力は、バイオエネルギー、利便性、水素、EV充電とともに、BPの5つの移行成長エンジンの1つとなっています。

私たちの持続可能性の目標

プロジェクト例

BPは、世界中でソーラーファームを開発するために、合弁事業のLightsource BPに投資しました。Occidental Petroleumは、毎年50万メトリックトンの二酸化炭素を貯留する二酸化炭素回収貯留(CCS)プラントを建設するために、カナダのスタートアップ企業Carbon Engineeringと提携を始めました。また、英蘭系エネルギー大手Shellは、ドイツと英国でグリーン水素の生産・販売を行うために、ドイツの電力会社RWEと業務提携しています。

BPの合併太陽光発電会社ライトソースBPは2025年までに2倍以上に拡大予定

普及のための主要な障壁

技術的障壁

アジア太平洋地域の多くの国は、土地の制約、商業的に拡張可能な風力および太陽光資源の入手のしやすさの低さ、建設コストの高さなど、新たな炭素フリーエネルギーの追加に関して特有の課題に直面しています。そのため、輸入石炭や天然ガスなどの化石燃料の割合が高いのが現状です。

再生可能エネルギーを利用するためには、まず発電所を建設する必要があります。この建設コストが大きな問題となっています。なぜなら、日本では風の強い場所や太陽光を十分に受けられる広い平地が少なく、発電施設を設置するための土地整備が必要になります。

再生可能エネルギーの電力を送電網に接続するための電線(自営線)の整備に大きなコストが必要です。

日本では、自然災害が再生可能エネルギーの普及を阻む大きな要因となっています。台風や地震などの災害が頻繁に発生するため、発電施設の災害対策や維持・修理に大きな費用が必要となるからです。特に台風は、年間平均25回も上陸する世界でも稀に見る状況にあります。

政策的障壁

東日本大震災および福島原発事故により、首都圏の電力不足や計画停電などを行いました。その解決策として、石炭・LPG(液化天然ガス)による火力発電の増設が進みました。世界の再エネや247CFEの流れに逆行しています。また、電力のインフラ設備として、近隣諸国との送電インフラの整備が困難です。(島国かつ外交的問題)

東日本大震災の原発事故を踏まえ、平成26年(2014年)4月に閣議決定した「第四次エネルギー基本計画」では、「原子力発電への依存度を可能な限り低減すること」や「安全を最優先した上で再稼働することなどを述べています。これにより、火力発電に頼る割合が上昇しました。

電力安定供給のため、再エネ普及と逆行する「災害時においても石油の安定供給が確保できるよう」に向けたさまざまな対策が導入されました。

(1) 石油備蓄法の改正

国内で災害が発生した際にも対応できるよう、備蓄を放出する要件を見直すとともに、災害時に石油元売り各社が系列の枠を超えて連携する「災害時石油供給連携計画」の届出制度を導入しました。

(2) 製油所・油槽所の強じん化

石油コンビナートで、地盤の液状化や設備の耐震性能などの調査を実施しました。それに基づき①設備の耐震・液状化対策など、②設備の安全停止対策、③他地域の製油所とのバックアップ供給に必要な対策などを支援しています。

(3) 中核SSの整備

自家発電機を備え、災害発生時にはパトカー、救急車といった緊急車両に優先給油を行う「中核SS」を全国に約1600箇所整備しました。

国際送電網が国内送電網と決定的に異なるのは、やはり国境をまたぐという点を問題として挙げることができます。例えば、日本との国交がない国とは、事業上の政治的リスクが高く、貿易を大規模に行うことができません。石油の輸入において、中東有事の際にリスクがあるように、電力の貿易においても相手が政治的に安定した友好国であることが望ましいのです。国際送電インフラを構築するためには、隣国との友好的な関係を維持する必要があります。

電力価格の高い国が安い国から輸入すれば、価格が下がります。日本が他国の安価な電力を購入すると日本の電力会社が競争に負ける可能性があり、日本の電力会社が廃業に陥ると、有事の際にエネルギーの安定供給に問題が起きます。そのため、国内電力会社を保護する取り組みが必要になります。

解決策と実行プラン

技術的解決策

発電技術

- 日本の火山や地熱地域を生かした地熱発電などの次世代技術の開発プロジェクト

利点:24時間365日発電可能なため247CFEの実現には好都合

課題:火山や地熱地域は一定の地域に限定される

- グレー水素からの脱却、グリーン水素の開発、整備

利点:利用時と製造過程の両方で二酸化炭素の排出がなく、脱炭素の取り組みを促進するエネルギー

課題:化石燃料に比べてコストがかかる

- ゼロミッション火力(アンモニアや水素を用いる)

利点:温室効果ガスを発生しない・太陽光発電や風力発電と異なり天候・季節に関係なく発電可能

課題:アンモニアだけの発電技術は未確立であり、水素の調達はコストが高い

- 洋上風力発電

利点:発電効率が良い・大量導入のポテンシャル

課題:陸上よりもコストがかかる・海上に設置するため劣化が早い・生態系への影響が懸念される

- 次世代の原子力の開発と建設

利点:自然冷却・安全性UP・高レベル放射性廃棄物の減容化・や有害度の低減・効果的な資源の有効利用

課題:国民への説明・理解を得ることが難しい

マッチング技術

- グリッドレベルの CO2 排出削減を最大化する世界初のカーボン インテリジェント コンピューティング プラットフォームの開発

- クリーン エネルギーを追跡し、クリーン エネルギー プロジェクトの経済的価値を最大化するための高度な手法

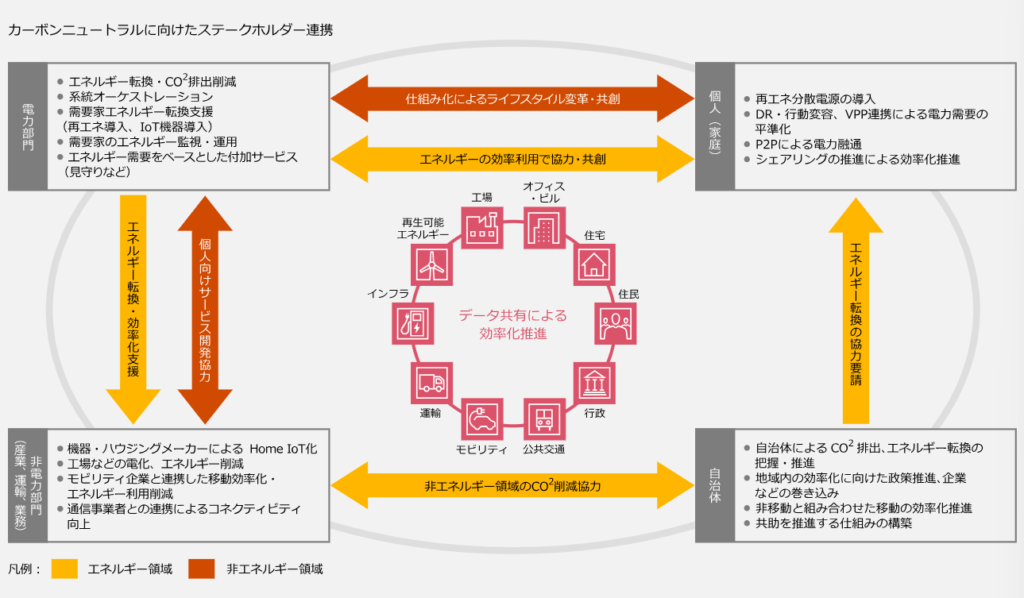

- 各団体の連携が必要

政策的解決案

先進技術の推進

政策は、幅広い再生可能エネルギー技術の開発、商業化、導入を支援し、既存のカーボンフリーリソースを維持し、炭素を排出するリソースの置き換えを加速させる必要があります。これらの政策には、再生可能エネルギー基準、CFE投資インセンティブ、クリーンな電力を発電場所から必要な場所までコスト効率よく届けるために不可欠な電力伝送インフラへの障壁を取り除く対策が求められます。新たな再生可能エネルギーの送電インフラの整備を支援する取り組みを推進する必要があります。

市場の拡大と改革

政策立案者は、現在存在しない地域的な競争力のある卸売電力市場の創設と拡大に取り組む必要があります。また、すべての炭素フリーエネルギー源の貢献を評価し、需要と供給全体でより統合され柔軟なモデルに移行するように市場を改革する必要があります。(カーボンプライシングなど)

国際送電インフラの構築

再生可能エネルギーの発電において、中国が世界一の導入量を誇り、ロシアやモンゴルにも膨大なポテンシャルがある中、各国との結びつきを強める必要があると考えます。

消費者の権限拡大

再生可能エネルギーへの移行を加速するためには、消費者の需要を高める政策改革が必要です。消費者・企業などすべての電力需要者が、再生可能エネルギーを利用できる合法かつ費用対効果の高いサプライチェーンを構築し、透明性が高く、高品質なエネルギーデータにアクセスできるようにすることが必要になります。例えば、政策立案者は、消費者が脱炭素化の影響を高めることができる時間ベースのエネルギー属性証明書 (T-EAC)の開発を支援することが効果的です。これはGHGプロトコルへの取り組みにもつながります。

再生可能エネルギー開発

再生可能エネルギーを開発することは、継続的な需要増加を確保するために重要であり、将来の温室効果ガス削減目標を達成するために必要な再生可能エネルギーの実装を可能にします。さらに、補助金、税金、賦課金などの規制枠組みは、設備投資と運用コストに大きな影響を与え、再生可能エネルギーの発電の収益性が向上する可能性があります。政府が再生可能エネルギーを支援する政策実施、生産設備への投資を促す規制枠組みを作成することが必要です。

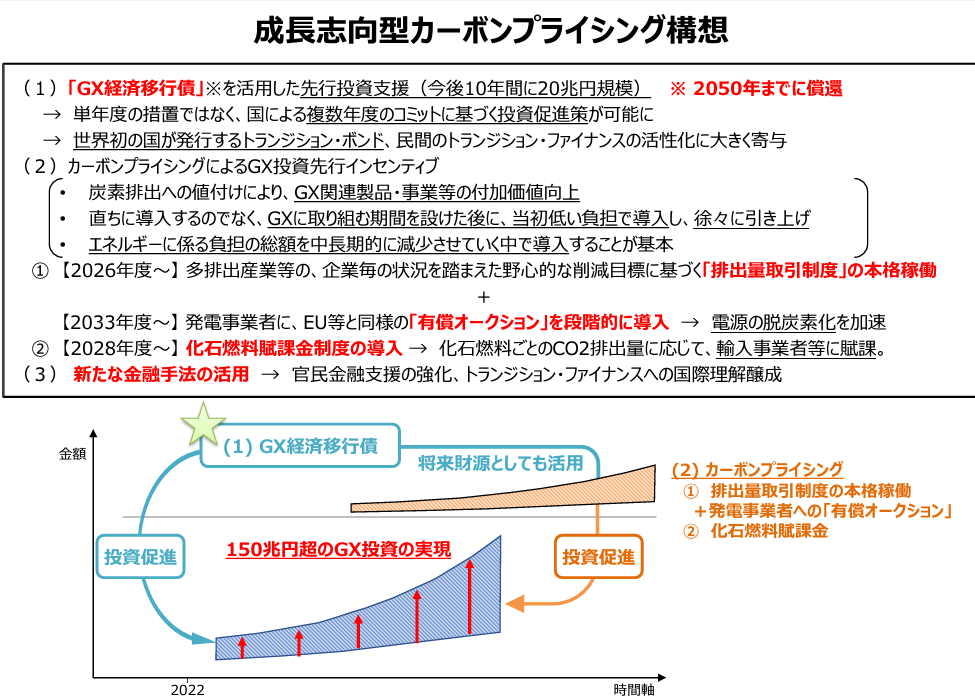

カーボンプライシングの推進

カーボンプライシングにより、GX関連製品・事業の付加価値を提供します。再生可能エネルギーへの移行をサポートします。

成功事例と教訓

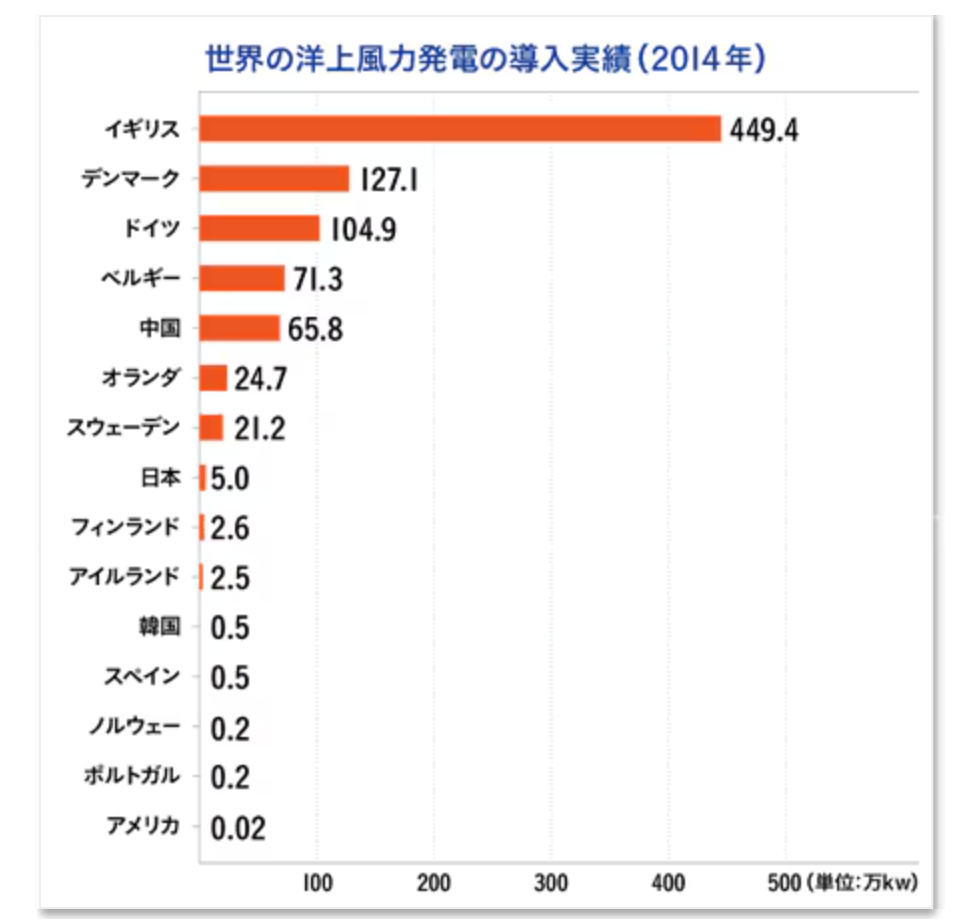

イギリスの洋上風力発電の積極的導入

洋上風力発電は、1990年にスウェーデンの洋上風力発電所が本格的稼働を始めたのを皮切りに、デンマークなどでも大型の洋上風力ファームの設置が相次ぎました。そんな中イギリスは、北海原油や石炭資源などの豊富な国内資源に恵まれていたことから、他国と比べ遅れをとっていました。しかし、それらの資源も無尽蔵ではないことから、政府は2000年初頭より新たなエネルギーとして再生可能エネルギー、特に洋上風力発電に注力する政策を推進しました。 洋上風力発電が推進された主な要因には、イギリスが島国であり、海岸線が長く比較的浅い海域が広がっているため発電機を設置しやすいことと、北海や大西洋に囲まれ偏西風による安定した風量を得られることが挙げられます。

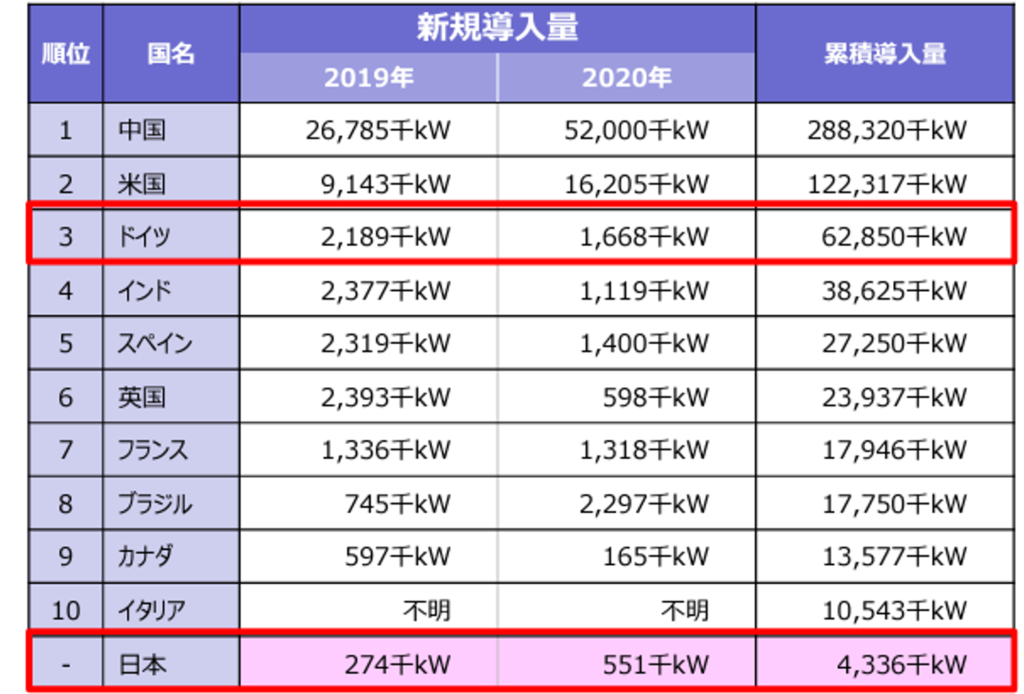

ドイツの洋上風力発電の導入政策

オラフ・ショルツ政権は、就任直後、電源構成に占める再生可能エネルギーの割合を、2022年の約45%から10年後までに80%にすることを目指すと発表しました。洋上風力発電のコストが下がり続け、タービンの発電電力量が多くなり、信頼性が高まっていることから、この技術がドイツのエネルギーシステムの柱となり得るという確信が生まれました。 政府は、2045年までにドイツ海域に70GWの風力発電設備を設置することを目標としています。研究機関フラウンホーファーIWESの分析によると、ドイツ海域では、環境保護区などの他の利用目的に抵触することなく、最大82GWの洋上風力発電が可能になるとされています。

ドイツの洋上風力発電

日本とドイツの面積はほぼ同じであるにもかかわらず、ドイツの導入量に対して、日本の導入量は約7%にとどまっているというのが現状です。

教訓:イギリス・ドイツの洋上風力発電の導入

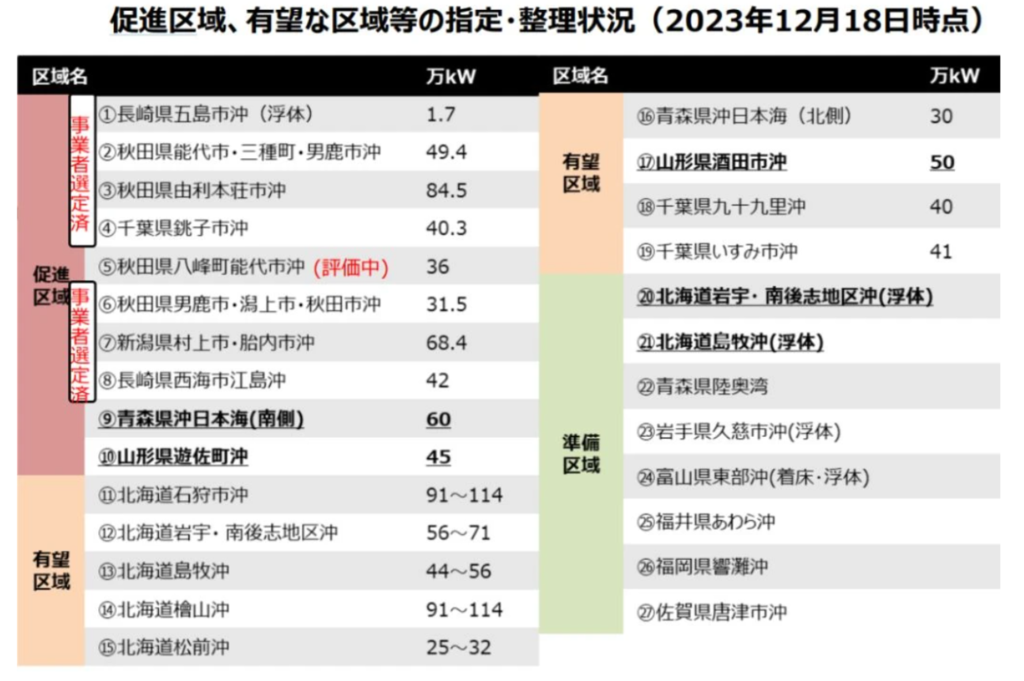

→日本は、イギリスと同じ島国であり海岸線が長いため洋上風力発電を推進することは効果的であると考えられます。また、イギリスやドイツのように政策として、洋上風力発電の支援も必要になると思います。再生可能エネルギーの発電量の増加が、247CFEの達成に繋がります。

(図=日本の洋上風力発電の状況)

オランダとマイクロソフトの連携

Microsoftのアムステルダム データセンターの 1 時間あたりのエネルギー消費量をオランダの洋上風力発電とマッチングを目標にしています。Microsoftは、統合された 24 時間年中無休ソリューションの主要顧客となり、これにより、Microsoftを含むEneco の顧客は、FlexiDAOの24時間年中無休の再生可能エネルギーマッチングツールを大規模に利用できるようにしました。

オランダ沖合にあるEnecoの洋上風力発電所の 1 つで炭素フリー電力が生産されます。発電された電力はMicrosoft Netherlandsで消費され、今後はMicrosoftのデータセンターの 1 つで 1 時間ごとに同量の電力が供給される予定です。

教訓:企業(Microsoft)の電力を24時間100%再生可能エネルギーで賄う取り組み

→MicrosoftやGoogleのように、消費電力の大きいデータセンターに再生可能エネルギーを供給する取り組みを日本各地で拡大して行う必要があると感じています。また、今回取り上げたような電力消費の多い企業や業界の247CFEに向けた活動は効果的だと考えます。企業としては、顧客や投資家に良い印象を与えることが可能になり、電力消費の効率化・見直しに繋がります。さらに、政策として247CFEを推進する企業にむけた補助金、税制優遇、表彰制度、人的育成支援などを推し進める施策があると考えます。

バイデン大統領のインフレ抑制法案(IRA)

これは、電力料金や薬価などの対象に広くインフレの抑制を目標としている。クリーンエネルギー政策に3690億ドル(55兆円)という財政政策支援をして、エネルギーコストを押し下げる効果があります。

教訓:バイデン大統領のインフレ抑制法案(IRA)

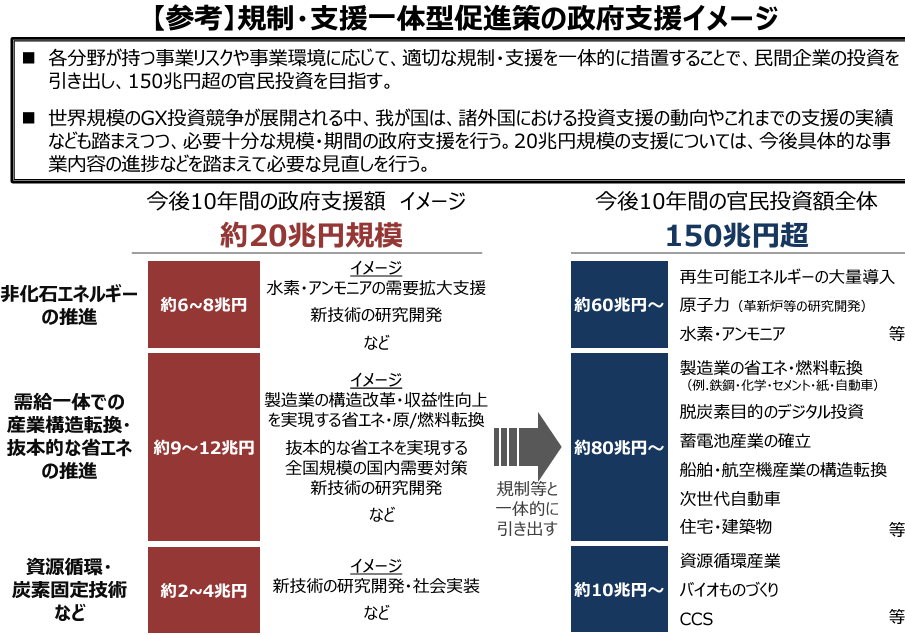

日本においても、「岸田文雄首相は22年5月、向こう10年間で官民による150兆円超の投資でグリーントランスフォーメーション(GX)を実現すると表明した。このうち政府は20兆円規模を支援し民間投資を呼び込む。」のような取り組みがあります。

「民間企業からの120兆円を引き出すことが可能なのか?」「民間から得た投資金の具体的な使い道・ロードマップ」を明確にする必要があります。

欧州連合の国際送電インフラ

国際送電インフラにより、供給力を相互に利用しています。例えば、各国の電力需要の1日における需給パターンの違いや時差が、国際連系線の便益を生んでいます。また、再生可能エネルギーの発電が不安定な時に他国から電力を輸入できる利点もあります。さらに、電力価格の高騰、電源構成の変化、安価な電力の輸出、再エネの変動対策といった、各国が抱える課題や戦略的目標のために、国際連系線の役割が期待されています。

例:イギリスでは火力や原子力発電の割合が大きいため、今後再生可能エネルギーへの転換が必要になります。その時、再生可能エネルギーの発電が不安定な場合は、他国からの電力を輸入できます。

教訓:欧州連合の国際送電インフラ

日本の石油・天然ガスなどの高騰、電源構成の変化、再エネの変動対策といった、日本の抱える課題や戦略的目標のために、国際送電インフラに期待できます。

まとめ

今回の記事では、日本における247CFEの普及の障壁や解決策をご紹介しました。247CFE普及に向けて、技術的・政策的の両面からできる取り組みは沢山あると考えています。また、各国の先進的な取り組みから学べるポイントは沢山存在しています。そこで、日本政府・日本企業は247CFEに向けて、様々な角度から施策を講じる必要があります。

今回は再生可能エネルギーに焦点を当てていますが、マッチング技術向上に向けた取り組みを推進する必要もあります。

参考資料

- Google:「日本におけるクリーンエネルギーの進歩」

閲覧日:2024/08/10 公開日:2024/05/24

- Google:「千葉県印西市にデータセンターを開設」

URL:https://blog.google/intl/ja-jp/company-news/inside-google/data-center-in-inzai-city/

閲覧日:2024/08/10 公開日:2023/04/13

- Google:「24時間365日のカーボンフリーエネルギーに向けた政策ロードマップ」

URL:https://cloud.google.com/blog/topics/sustainability/a-policy-roadmap

閲覧日:2024/08/10 公開日:2022/04/15

- Google:「アジア太平洋地域のクリーンエネルギーを加速するための当社の投資」

URL:https://blog.google/outreach-initiatives/sustainability/google-clean-energy-asia-pacific/

閲覧日:2024/08/10 公開日:2022/07/01

- Google:「新しい地熱プロジェクトより、24時間365日のカーボンフリーエネルギーに向けて前進」

閲覧日:2024/08/10 編集日:2021/05/19

- Microsoft:「2030年までにカーボンニュートラルを実現」

URL:https://news.microsoft.com/ja-jp/2020/01/21/200121-microsoft-will-be-carbon-negative-by-2030/

閲覧日:2024/08/10 公開日:2020/01/21

- BP:「エネルギーの将来を創造する、私たちの変革」

URL:https://www.bp.com/ja_jp/japan/home/who-we-are/bp-group-at-a-glance/reimagining-energy.html

閲覧日:2024/08/10 公開日:2024/07/30

- eurelectric:「オランダの24時間365日CPAA」

URL:https://247.eurelectric.org/24-7-cppa-in-nl/

閲覧日:2024/08/10 公開日:n.d.

- pwc「カーボンニュートラル・スマートシティ推進支援」

URL:https://www.pwc.com/jp/ja/industries/gps/smart-city/carbon-neutral.html

閲覧日:2024/08/10 公開日:n.d.

- 経済産業省:「【日本のエネルギー、150年の歴史⑥】 震災と原発事故をのりこえ、エネルギーの未来に向けて」」

URL:https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/history6mirai.html

閲覧日:2024/08/07 公開日:2018/06/26

- 日本原子力文化財団:「次世代原子炉の種類」

URL:https://www.jaero.or.jp/sogo/detail/cat-02-05.html

閲覧日:2024/08/07 公開日:2024/01

- 経済産業省:「GXを実現するための政策イニシアティブの具体化について」

URL:https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/green_transformation/pdf/011_01_00.pdf

閲覧日:2024/08/07 公開日:2022/12/14

- 環境エネルギー政策研究所:「ドイツの洋上風力発電」

URL:https://energy-democracy.jp/4776

閲覧日:2024/08/07 公開日:2023/02/07

- 経済産業省:「令和4年度(2022年度)エネルギー需給実績を取りまとめました(確報)」

閲覧日:2024/08/18 公開日:2024/04/24

- アジア国産送電網研究会 中間報告書

URL:国際送電インフラ.pdf

閲覧日:2024/08/10 公開日:2017/04

- BCG:「BCGが読む経営の論点2024」

出版社:株式会社 日経BP

発行日:2023/11/7

参考:第一部 chapter1 「エネルギーシフト」